簡易裁判所でのウェブ会議利用の可能性とその利点:司法書士が解説する最新動向

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、司法制度においてもデジタル化が急速に進んでいます。特に注目すべきは、簡易裁判所でのウェブ会議システムの導入です。これにより、裁判所に直接出向くことなく、オンラインで裁判手続きに参加できるようになりました。本記事では、司法書士の視点から、簡易裁判所におけるウェブ会議の利用可能性とそのメリット、さらに実際の利用方法について詳しく解説します。

簡易裁判所でのウェブ会議導入の法的根拠と現状

簡易裁判所でのウェブ会議利用は、法改正により正式に認められるようになりました。その法的根拠と現在の導入状況について見ていきましょう。

法的根拠

2020年の民事訴訟法改正により、以下の条文が整備され、ウェブ会議等のIT技術を活用した裁判手続きが法的に可能となりました:

民事訴訟法第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による出頭)

「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。」

さらに、2022年5月に成立した「民事訴訟法等の一部を改正する法律」により、オンライン化の範囲が拡大され、簡易裁判所を含む民事裁判手続のIT化が本格的に進められることになりました。

導入状況

現在、全国の簡易裁判所において、Microsoft Teamsを利用したウェブ会議システムが導入されています。当初は一部の裁判所での試行的な導入でしたが、現在は全国的に展開されており、簡易裁判所の多くの手続きでウェブ会議の利用が可能となっています。

特に、2023年以降は「民事裁判手続のIT化」の3段階の施行が順次進められており、オンライン化の範囲が段階的に拡大しています。

簡易裁判所のどのような手続きでウェブ会議が利用できるのか

簡易裁判所では、以下のような手続きでウェブ会議の利用が可能です:

| 手続きの種類 | ウェブ会議の利用可能性 | 注意点 |

|---|---|---|

| 弁論準備手続 | 積極的に活用されている | 事前に裁判所と調整が必要 |

| 口頭弁論 | 利用可能(一部制限あり) | 証拠調べなど一部手続きは直接出頭が必要な場合も |

| 少額訴訟手続 | 利用可能 | 60万円以下の金銭請求に限定 |

| 調停手続 | 利用可能 | 調停委員の判断による部分あり |

| 督促手続 | 申立てはオンライン可能 | 異議申立て後の手続きで活用可能 |

特に、少額訴訟や民事調停などの簡易裁判所特有の手続きでのウェブ会議利用は、市民の司法アクセスを大きく向上させる可能性を秘めています。

ウェブ会議利用のメリット:実務家の視点から

司法書士として多くの簡易裁判所手続きに関わってきた経験から、ウェブ会議利用の具体的なメリットをご紹介します。

1. 時間的・経済的コストの大幅削減

- 移動時間の節約:遠方の裁判所への往復時間が不要になります。特に地方在住の方にとって、県庁所在地の裁判所まで往復数時間かかるケースも珍しくありません。

- 交通費の削減:公共交通機関や自家用車の利用費用が節約できます。例えば、大阪から東京の裁判所に出向く場合、往復の交通費だけで3万円以上かかることもあります。

- 休暇取得の負担軽減:平日に仕事を休む必要がなく、昼休みや業務終了後の時間帯での対応も可能になります。

2. 地理的制約の解消

特に以下のような方々にとって、ウェブ会議の導入は司法アクセスを大きく改善します:

- 地方在住者:都市部から離れた地域に住む方々でも、簡単に裁判手続きに参加できるようになりました。

- 移動困難な方:高齢者や障害のある方、小さなお子さんがいる方など、裁判所への移動が困難な方々にとって大きなメリットがあります。

- 海外在住者:日本国外に居住している日本人や外国人も、帰国することなく裁判手続きに参加できます。

【事例】離島在住者の調停手続き

ある離島に住む高齢のクライアントが、土地の境界問題で調停を申し立てる必要がありました。従来であれば、本土の裁判所まで船と電車を乗り継いで一日がかりの移動が必要でしたが、ウェブ会議を利用することで自宅から調停に参加することができました。結果的に、3回の調停期日全てをオンラインで参加し、体力的・経済的な負担を大幅に軽減しながら、問題を解決することができました。

3. 手続きの効率化と迅速化

- 期日調整の柔軟化:物理的な移動を考慮せずに済むため、より柔軟な日程調整が可能になります。

- 書類の電子共有:画面共有機能を使って書類をリアルタイムで確認できるため、議論の効率が向上します。

- 速記録の正確性向上:オンラインでの会話は録音が容易で、必要に応じて記録を残すことができます。

- 期日間隔の短縮:出廷の負担が減ることで、より短い間隔で期日を設定できる可能性があります。

ウェブ会議を利用するための具体的な準備と手順

実際にウェブ会議を利用するための準備と手順について説明します。

必要な機材とインターネット環境

- デバイス:カメラとマイク付きのパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれか

- インターネット接続:安定した高速インターネット接続(有線LANが望ましい)

- ソフトウェア:Microsoft Teams(アカウント登録不要、ブラウザからも参加可能)

- 環境:静かで明るい部屋、プライバシーが確保された空間

ウェブ会議参加の手順

- 申請段階:

- 訴状や調停申立書に「ウェブ会議での参加希望」を明記する

- 裁判所からの呼出状に記載された連絡先に連絡し、ウェブ会議での参加を希望する旨を伝える

- 準備段階:

- 裁判所から送られてくるTeamsの招待リンクを確認する

- 事前に接続テストを行い、カメラとマイクが正常に動作することを確認する

- 必要な資料を手元に用意しておく

- 期日当日:

- 期日の10〜15分前にはリンクをクリックして接続を開始する

- マイクとカメラの設定を確認し、裁判所からの指示に従う

- 発言時以外はマイクをミュートにするなど、オンライン会議のマナーを守る

司法書士からのアドバイス

ウェブ会議参加前には、以下の点に特に注意しましょう:

- 身だしなみに気を配る(裁判所への出廷と同様の服装が望ましい)

- 背景に個人情報や不適切なものが映り込まないよう注意する

- ハウリング防止のためイヤホンやヘッドセットの使用を検討する

- バッテリー切れを防ぐため、電源に接続しておく

- 通信トラブルに備えて、代替手段(電話番号など)を確認しておく

ウェブ会議利用における課題と対策

ウェブ会議の利用には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。ここでは、実務上の課題とその対策について説明します。

1. 技術的な課題

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 通信の不安定さ |

|

| 操作の不慣れ |

|

| デバイスの不足 |

|

2. 法的・実務的な課題

- 本人確認の確実性:オンラインでは対面より本人確認が難しい場合があります。対策として、事前に身分証明書の提示や、司法書士などの専門家を介した本人確認の強化が行われています。

- 証拠の提示方法:物理的な証拠物の提示が難しい場合があります。必要に応じて事前の証拠送付や、電子データ化した証拠の共有方法を検討することが重要です。

- プライバシーとセキュリティ:通信の安全性やプライバシーの確保が課題となります。専用のソフトウェアの使用や、部外者がいない環境での参加を徹底することが求められます。

3. 心理的な課題

ウェブ会議では、対面でのコミュニケーションと比較して以下のような心理的課題が生じることがあります:

- 臨場感の不足:画面越しでは、裁判所の厳粛な雰囲気が伝わりにくい場合があります。

- 意思疎通の難しさ:非言語コミュニケーション(ボディランゲージなど)が伝わりにくいことがあります。

- 集中力の維持:オンラインでは集中力を維持するのが難しい場合があります。

これらの課題に対しては、事前の準備を十分に行い、ウェブ会議の特性を理解したうえで参加することが重要です。また、必要に応じて司法書士などの専門家のサポートを受けることで、これらの課題を軽減することができます。

今後の展望:司法のデジタル化とアクセスの拡大

簡易裁判所でのウェブ会議利用は、より広範な司法のデジタル化の一部です。今後の展望について考えてみましょう。

オンライン化の拡大

2023年以降、「民事裁判手続のIT化」が段階的に施行されており、以下のような進展が期待されています:

- 第1段階(2022年5月〜):ウェブ会議等を利用した争点整理の運用拡大

- 第2段階(2023年〜):訴状等のオンライン提出の本格運用

- 第3段階(2025年頃〜):口頭弁論期日のオンライン化など、より包括的なデジタル化

これにより、裁判手続き全体がよりアクセスしやすく、効率的なものになることが期待されています。

司法アクセスの民主化

ウェブ会議の普及は、「司法アクセスの民主化」とも言える変革をもたらす可能性があります:

- 地域間格差の是正:都市部と地方の司法サービスへのアクセス格差が縮小

- 社会的弱者への配慮:高齢者、障害者、育児・介護中の方々など、移動が困難な方々の司法参加が促進

- 司法コストの低減:移動費用や時間的コストの削減により、司法サービスの経済的ハードルが低下

これらの変化は、「誰一人取り残さない」司法アクセスの実現に寄与するものと期待されています。

まとめ:司法書士として見たウェブ会議活用のポイント

簡易裁判所でのウェブ会議利用は、時間的・経済的コストの削減、地理的制約の解消、手続きの効率化など、多くのメリットをもたらします。一方で、技術的な課題やセキュリティの確保、オンラインでのコミュニケーションの特性を理解することも重要です。

司法書士としての経験から、以下のポイントを特に強調したいと思います:

- 事前準備の重要性:機器の確認、接続テスト、資料の準備など、万全の準備が成功の鍵です。

- プロフェッショナルのサポート活用:特に初めてウェブ会議を利用する場合は、司法書士などの専門家のサポートを受けることで、安心して手続きに参加できます。

- メリットを最大化する工夫:ウェブ会議の特性を理解し、効率的なコミュニケーションを心がけることで、そのメリットを最大限に活かすことができます。

当事務所では、簡易裁判所の手続きにおけるウェブ会議利用のサポートも行っております。機器の設定や接続テスト、当日の立会いなど、お客様のニーズに応じたサポートを提供しています。ウェブ会議を利用した裁判手続きにご不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所

【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

【電話番号】 077-574-7772

【営業時間】 9:00~17:00

【定休日】 日・土・祝

■■□―――――――――――――――――――□■■

🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?

相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。

当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。

✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!

✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。

✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。

▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!

◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。

◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。

◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。

◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号

- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号

- 滋賀県行政書士会所属

登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属

会員番号 第6509213号

後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士

- 近畿司法書士会連合会災害相談員

各種手続きガイドに関連する記事

司法書士に依頼する委任状の正しい書き方|記載例とよくある質問完全ガイド

2025年12月2日

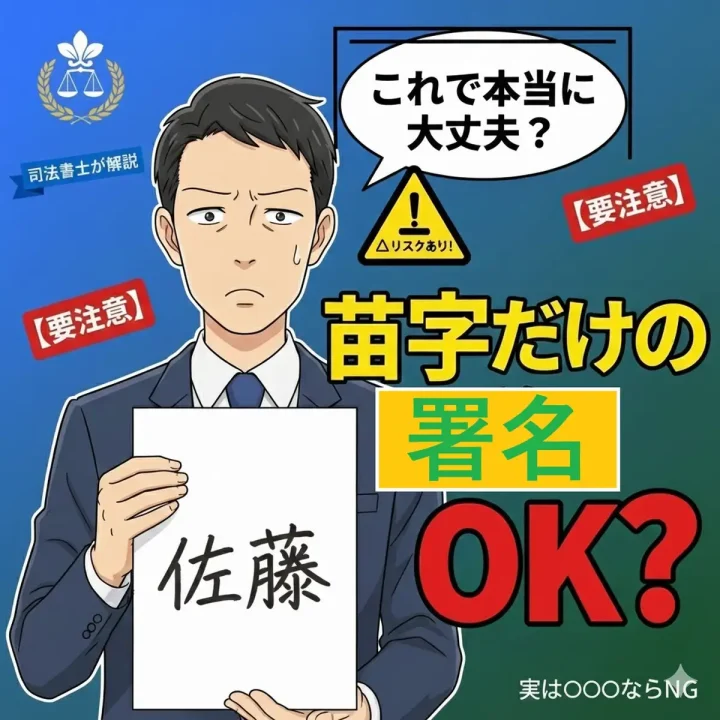

【注意】署名は"氏名"全部が鉄則?名字/下の名前だけで有効なケース・無効な場面

2025年6月6日