登記事項証明書の見方(不動産)

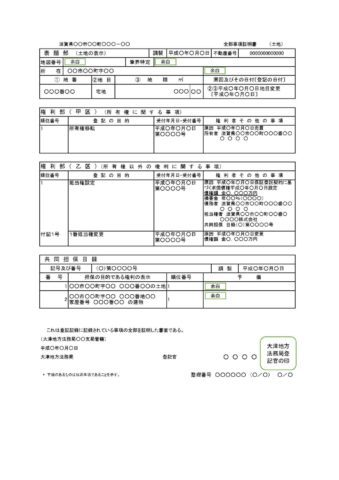

登記事項証明書は3つの部分に分かれています。

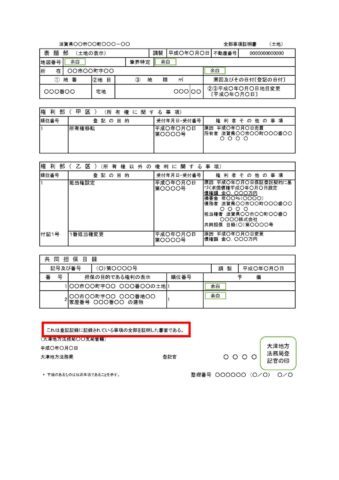

登記事項証明書

登記事項証明書は,法務局の不動産の登記記録がどのように記録されているか記載された証明書。通常,緑色の複写防止の紙に印刷されて交付されます。しかし,独特の書き方をしているため,法務局で交付されても見慣れないとどこを見ればいいのか,今ひとつよくわかりません。

そこで登記事項証明書の読み方の基本をこのページで解説したいと思います。登記事項証明書は,表題部,権利部(甲区),権利部(乙区)の3つの部分に分かれています。

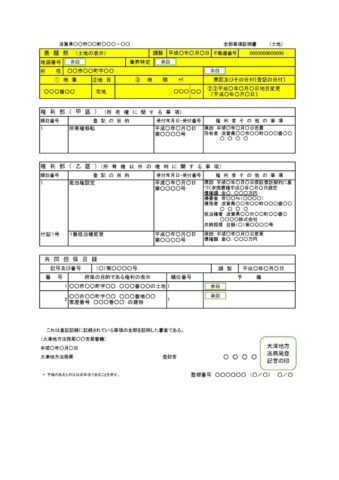

①表題部

<土地の場合>

主な記載事項としては,不動産の所在,地番,地目(どのような土地なのか),地積(広さ)が記載されています。

所在には多くの場合,「字」までが記載されます。

ご自宅の登記事項証明書を取得したとき,見慣れない「字」の表記が入っていることに疑問を持たれるのではないでしょうか?

通常,住所の表示には,「字」が記載されていないことが多いのですが,登記記録上,正確な所在の記載にはこのような「字」が含まれることが多くあります。「字」のない所在地もあります。地目は,「宅地」「田」「雑種地」「山林」などと表記されます。ただし,原則として所有者が申請しなければ地目は変わらないので,「田」に家が建っていたり,「山林」が駐車場になっていたりすることもあります。(ほとんどの市町村は現況課税の制度を取っているので,地目を変更しなくても現況に合わせた固定資産税の徴収を行っています。地目を変更しなかったからといって,税金が安くなるわけではありません。)

<建物の場合>主な記載事項としては,不動産の所在,家屋番号,種類(どのような用途に使われる建物なのか),構造(どのような構造の建物なのか),床面積,附属建物の表示が記載されています。

種類には,「居宅」「店舗」「倉庫」など,どういう使われ方をする建物なのかが記載されています。

構造は,「木造」「鉄骨」など何で作られているか,「瓦ぶき」「陸屋根」などどういう屋根なのか,「平屋建」「2階建」など建物が何階建てであるかが記載されています。

最近では,屋根の構造に「ソーラーパネルぶき」というものもあります。

土地の登記と同じように原則所有者が変更の登記をしなければ,構造や床面積は変わりませんが,登記を変更していなくても市町村は増築や改築の状況を把握して,固定資産税を課税することが多いようです。附属建物というのは,離れのこと。倉庫や車庫を母屋とは別棟で所有しているときは,この付属建物として登記されます。

上記で,所有者が変更の登記申請をしなければ,地目などが変わらないと書きましたが,表題部は,登記官が調査を行って職権で変更することができます。ただし,地積以外をほとんど職権で変更することはないようです。

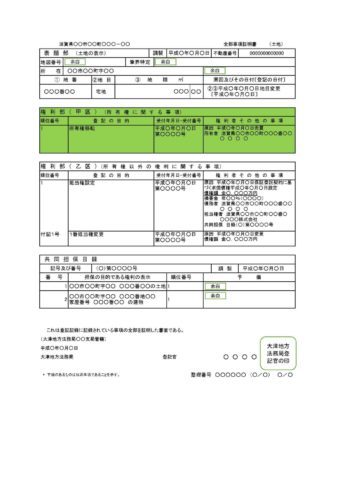

②権利部(甲区)

権利部(甲区)には所有権に関する事項が記載されています。

誰が所有者であるかを記載しているところになります。

左から,「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項」の順で記載されています。

下に行くほど新しい登記になります。

順位番号には,主登記と付記登記があり,主登記は「1番」「2番」と番号が振られ,付記登記は主登記と一体,主登記に従う登記として「付記1号」として記載されます。読み方は,「1番付記1号」といったふうに読みます。

登記の目的は,どのような登記が申請されたのかを記載しています。

甲区の場合は,「所有権保存」「所有権移転」など所有権に関する登記の目的が記載されますが,この甲区に「差押」や「仮差押」などの記載もされます。

受付年月日・受付番号は,その登記申請がされた受付日とその受付番号が記載されています。権利者その他の事項には,その登記がされた日付と原因,権利者の住所と氏名が記載されます。

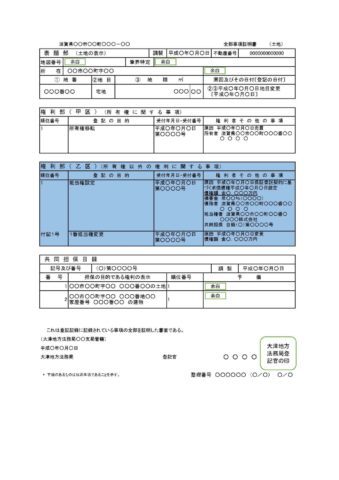

③権利部(乙区)

権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

具体的には,担保権と用益権が記載されます。

担保権とは,抵当権や根抵当権,質権,先取特権などを指します。

用益権とは,地上権や賃借権,地役権などを指します。

乙区は,所有権以外でこの不動産に対してどのような権利を持つ人がいるのかを記録しているところになります。

左から,「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項」の順で記載されます。

下に行くほど新しい登記になります。

順位番号には,主登記と付記登記があり,主登記は「1番」「2番」と番号が振られ,付記登記は主登記と一体,主登記に従う登記として「付記1号」「付記2号」として記載されます。

登記の目的は,どのような登記が申請されたのかを記載しています。

乙区の場合は,「抵当権抹消」「賃借権設定」など所有権以外の登記の目的が記載されます。

受付年月日・受付番号は,その登記申請がされた受付日とその受付番号が記載されています。権利者その他の事項には,その登記がされた原因(日付と原因),権利者の住所と氏名,登記すべき事項(債権額やその他の条件など)が記載されます。

登記事項証明書に記載されているその他の事項

共同担保目録

抵当権や根抵当権を設定したときに,その不動産と同じ債権の担保とされている不動産について記載された箇所になります。

下線

下に線が引かれた文字は,抹消されていることを示しています。

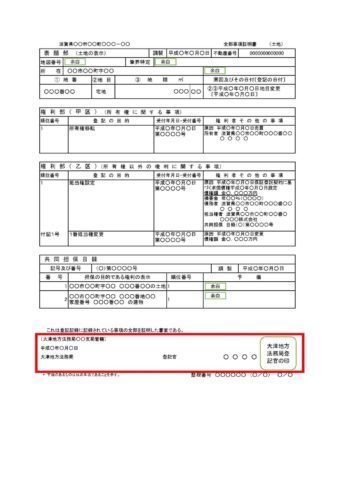

認証文

「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。」など,この書類がどういった書類であるのかを示した書類になります。詳しくは,登記事項証明書の種類(不動産)をご覧ください。

日付と登記官の公印

発行された日付とどこの法務局のどの登記官が発行した登記事項証明書なのかを記載しています。官公署に提出する際は,この発行日から何ヶ月以内という決まりがあることもありますので,ご注意を。

登記官の印影は,最近は電子公印が使われていますので,黒い印影になっています。

登記事項要約書には,この登記官の氏名や公印がありませんので,ここで見分けることもできます。ここにはその不動産の所在地の管轄も記載されますが,古いものなると管轄が変更になっていることも多いので,参考程度にされた方がよいでしょう。

不動産登記のサポートもお任せください!

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,不動産登記の抵当権抹消登記,住所変更登記などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。 気軽にお声かけくださいませ。

気軽にお声かけくださいませ。

その他カテゴリーに関連する記事

リバースモーゲージの利用方法とそのメリット・デメリット

2025年3月11日

将来の希望をまとめる方法と尊厳死宣言公正証書、臓器提供の希望

2025年2月22日

知的障害や精神障害のある子どもを支援するための方法と親亡き後の支援

2025年2月21日