ペットのための信託設計 - 大切な家族の将来を守る最適な方法

「私が亡くなった後、大切なペットはどうなるのだろう」—多くのペット飼育者が抱えるこの心配は、決して取るに足らないものではありません。家族同然に愛情を注いできたペットの将来を守りたいという想いは当然のことです。しかし、日本の法制度では動物を直接の相続人にすることはできません。本記事では、信託という法的な仕組みを活用して、飼い主様の亡き後もペットが適切なケアを受けられるようにするための方法を詳しく解説します。

本記事のポイント:

- ペットの将来を守る従来の方法と限界

- 信託を活用したペットケア資金の管理と監視の仕組み

- 理想的なペット信託の設計ポイント

- 実際の信託設計例と運用方法

- ペット信託を実現するための専門家サポート

従来のペット対策とその限界

ペットは大切な家族ですが、現在の日本の法律では動物を相続人にすることは認められていません。そのため、これまでは次のような方法が考えられてきました。

1. 負担付遺贈

負担付遺贈とは、ペットの世話をすることを条件に、特定の人(親族や友人など)に財産を遺贈する方法です。遺言書に「○○さんに△△万円を遺贈する。ただし、私のペットである××を死ぬまで面倒見ることを条件とする」などと記載します。

しかし、この方法には以下のような問題点があります:

- 世話の質が保証されない:遺贈を受けた人がどの程度真剣にペットの世話をするか不確実

- 監視機能がない:条件通りにペットのケアがされているかをチェックする仕組みがない

- 制裁手段の欠如:ペットの世話が不十分でも、一度遺贈した財産を取り戻すのは法的に困難

- 柔軟性の欠如:受遺者が急に世話できなくなった場合の代替策が用意しにくい

2. 動物保護目的の財団法人設立

もう一つの方法は、残されたペットを守るための財団法人を設立することです。しかし、この方法も現実的ではありません:

- 高額な費用:設立には一般的に数千万円以上の資金が必要

- 煩雑な手続き:設立・運営には膨大な書類作成と手続きが必要

- 目的の制約:「特定のペットだけの世話」を目的とした公益法人の設立は認められにくい

- 維持コスト:運営には継続的な管理コストがかかる

事例:負担付遺贈の失敗例

A子さんは愛犬ポチの将来を案じ、遺言で「甥のB男に500万円を遺贈する。ただし、ポチが死ぬまで面倒を見ることを条件とする」と記しました。A子さんの死後、B男は遺贈を受け取りましたが、犬の世話に不慣れで徐々にケアが疎かになっていきました。他の親族がポチの状態を心配しましたが、遺贈はすでに完了しており、ポチを引き取る法的手段もなく、ポチの晩年は十分なケアを受けられないまま過ぎていきました。

この例では、「条件」の履行を監視し、問題があれば是正する仕組みがなかったことが失敗の原因でした。

信託契約によるペットの生活設計 - 最適な解決策

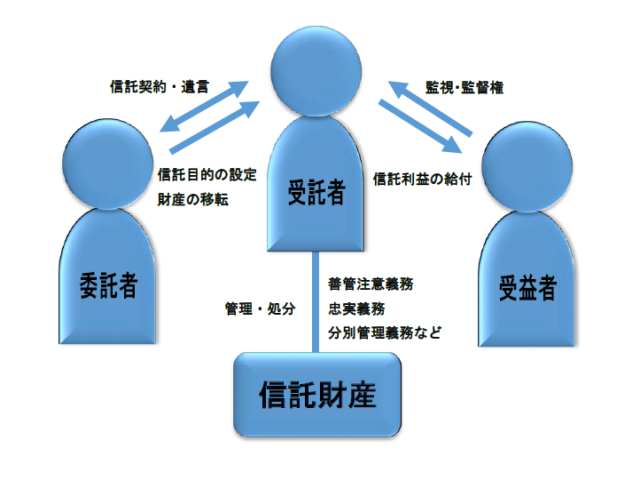

近年、ペットの将来を守るための最も効果的な方法として注目されているのが「信託」という仕組みです。信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を移転し、一定の目的(この場合はペットのケア)のために管理・処分してもらう仕組みです。

ペット信託の基本的な仕組み

信託契約なら、ペットの世話のために残す財産(信託財産)を設定し、受益者をペットの面倒を見る人にすることができます。契約内でペットの世話の内容や方法・基準を細かく指定し、「お世話がきちんと行われている場合のみ信託財産から生活費や報酬を支払う」仕組みを盛り込めます。

定期的に受託者や信託管理人が世話の状況をチェックする体制にすれば、きちんとペットが保護されているかを継続監視することも可能です。このような工夫によって「財産だけが使われて世話がおろそかになる」といったリスクや、「ペットだけが残されてしまう」状況を未然に防ぐことができます。

ペット信託のメリット

ケアの質を確保できる

ペットケアの具体的な内容(食事、運動、通院など)を契約で詳細に規定でき、適切なケアが行われることを確保できます。

監視機能がある

受託者や信託管理人がペットケアの状況を定期的に確認する仕組みを組み込むことで、継続的な監視が可能になります。

報酬と連動させられる

ペット世話の報酬を、実際のケアの質と連動させることができ、世話する人のモチベーションを維持できます。

柔軟な代替策を設定できる

世話する人が変わる場合の手続きや、代替の世話人を指定しておくなど、状況変化に対応する柔軟性があります。

ペット信託の基本構造:

- 委託者:ペットの飼い主(信託を設定する人)

- 受託者:信託財産を管理する人(信頼できる家族・友人・専門家など)

- 受益者:ペットの世話をする人(報酬や必要経費を受け取る人)

- 信託財産:ペットケアのために確保された資金

- 信託目的:ペットの適切なケアの実現

- 信託管理人:受益者の権利を守るために受託者を監督する人(必要に応じて設置)

これらの要素を適切に組み合わせることで、ペットの将来を守る効果的な仕組みを構築できます。

理想的なペット信託の設計ポイント

効果的なペット信託を設計するには、以下の重要なポイントを押さえる必要があります。

ペット信託の具体的な設計例

ペット信託の法的留意点:

- 受益者はペットではなく人間:日本の法律では、ペット自体を受益者にすることはできません。必ずペットの世話をする人を受益者にします。

- 信託期間の制限:信託法では信託期間は原則20年が上限ですが、ペットの平均寿命を考えれば十分な期間です。

- 残余財産の取扱い:ペットが先に亡くなった場合の残余財産の帰属先を明確にしておくことが重要です。

- 信託契約の有効性:適切に設計された信託契約は法的に有効であり、飼い主の意思を実現する法的拘束力を持ちます。

当事務所でお手伝いできること

ペットのための信託設計は、法律の専門知識とペットケアの理解が必要な専門的な分野です。当事務所では、ペットとの安心な暮らしを守るための様々なサポートを提供しています。

公正証書遺言の作成支援

ペット信託を設定する遺言を公正証書形式で作成するためのサポートを提供します。ペットのニーズを反映した詳細な指示内容の検討から公証役場との調整まで、一貫してお手伝いします。

ペット信託の内容相談・信託契約の起案・サポート

ペットの特性や飼い主様のご希望に合わせた最適な信託設計を提案し、法的に有効な信託契約書の作成をサポートします。ペットケアの詳細な指定から資金計画まで、包括的な設計を行います。

信託契約の締結、受託者・信託管理人・信託監督人の就任

信託契約の締結に必要な手続きをサポートするとともに、ご希望に応じて当事務所が受託者、信託管理人、信託監督人などの役割を担うことも可能です。専門的知識を活かした適切な信託運営を提供します。

ペットとの安心な暮らしを守るための様々なサポートに応じております。大切な家族であるペットの将来について、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ - 信託で実現するペットとの絆の継続

法律上、ペットに直接財産を相続させることはできませんが、信託という仕組みを活用することで、飼い主様の亡き後もペットが適切なケアを受けられる環境を整えることが可能です。信託契約でペットに合った生活設計を指定することで、家族同然のペットの将来も安心して託せます。

ペット信託の最大の特徴は、単にケア資金を提供するだけでなく、ケアの質を確保し、継続的に監視する仕組みを組み込める点にあります。詳細なケア内容の指定、信頼できる関係者の選定、適切な資金計画、監視・報告体制の構築など、様々な工夫を凝らすことで、飼い主様の想いに沿ったペットケアを実現することができます。

当事務所では、ペットを深く愛する飼い主様の気持ちに寄り添いながら、法的に確実で実効性のあるペット信託の設計・実行をサポートいたします。大切なペットの将来に不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

ペット信託に関するご相談は、お電話またはメールにて「ペット信託について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な信託設計については、当事務所までお問い合わせください。

相続・財産管理に関連する記事

【新年の決意】エンディングノート作成で家族を守る|滋賀県民のための2026年版完全マニュアル

2025年12月31日

【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026

2025年12月26日

【実話】年賀状が届かない親族との相続問題|滋賀県で急増する『疎遠相続』の落とし穴2026

2026年1月9日