信託で実現する先祖代々の土地の承継 - 特定の孫まで確実に財産を残す方法

「先祖から受け継いだ土地を、子だけでなく特定の孫まで確実に残したい」—このような想いを持つ方は少なくありません。しかし、現代の相続制度では、複数世代にわたる財産承継を確実に実現することは容易ではありません。本記事では、信託という仕組みを活用して、先祖代々の土地や財産を特定の子孫に確実に承継させる方法について詳しく解説します。

本記事のポイント:

- 現代の相続制度における先祖代々の財産承継の課題

- 受益者連続型信託を活用した複数世代への確実な承継方法

- 信託による遺留分対策と財産分散防止の仕組み

- 特定の子孫への承継を実現するための具体的な信託設計

- 信託型遺言作成のための専門家サポート

従来の相続制度の課題 - 家督制度廃止後の土地承継の難しさ

代々受け継がれてきた土地を「特定の孫までしっかり残したい」と願う方は多いものです。しかし、戦前の家督相続制度が廃止され、現行民法下では複数世代にわたる財産承継に大きな課題が生じています。

現行相続制度の限界

現在の相続制度では、遺言または相続人間の遺産分割協議によって財産の承継者が決定されます。しかし、この仕組みでは以下のような問題が生じます:

- 一世代先までしか指定できない:遺言でも、自分の子までは指定できても、孫以降の承継者を法的に拘束力を持って指定することができない

- 遺留分による制約:特定の子に集中して財産を残そうとしても、他の子には遺留分が認められ、完全な集中承継が難しい

- 中間世代での分散リスク:子が遺言を残さずに亡くなると、その子の法定相続人(配偶者や複数の子)に財産が分散してしまう

- 想定外の相続人の出現:離婚・再婚による家族関係の変化で、想定していなかった相続人に財産が渡るリスクがある

これらの問題により、「先祖伝来の土地をバラバラにせず、特定の子孫に確実に引き継がせたい」という願いを実現することが非常に困難になっていました。

事例:遺言だけでは解決できないケース

A氏は先祖代々の広大な農地を所有しており、農業を営む長男Bに承継させ、さらにBの子で農業を継ぐ予定のCにまで確実に残したいと考えています。しかし、従来の方法では:

- A氏が遺言でB氏に農地を相続させても、B氏の兄弟から遺留分請求が来る可能性がある

- B氏が遺言を作成せずに突然亡くなった場合、その配偶者と子全員に農地が分散してしまう

- 分散した農地は一体的な経営が難しくなり、売却される可能性も高まる

このような複数世代にわたる承継の問題を解決するために、「信託」という仕組みが注目されています。

現代の解決策 - 信託で受益者連続型の承継設計を実現

先祖代々の土地や財産を複数世代にわたって特定の子孫に承継させる方法として、「受益者連続信託」が大きな注目を集めています。この仕組みを活用することで、従来の相続制度では実現困難だった複数世代にわたる計画的な財産承継が可能になります。

受益者連続信託の基本的な仕組み

受益者連続信託とは、信託財産から生じる利益を受け取る受益者を時系列で複数指定し、順次受益権を移転していく仕組みです。具体的には以下のように機能します:

- 代々残したい土地を信託財産として信託契約を設定

- 信託期間中は第一次受益者(例:自分の子)に利益を与える

- 第一次受益者の死亡などの事由発生時に、第二次受益者(例:特定の孫)に受益権が移転

- 信託終了時には指定した帰属権利者(最終的な承継者)に信託財産を移転

この仕組みにより、「子→特定の孫→その次の世代へ」という連続的な相続設計が可能になります。

受益者連続信託の具体的なメリット

複数世代にわたる確実な承継

信託契約で「子→特定の孫→ひ孫」というように複数世代の承継先を指定でき、中間世代が遺言を残さなくても、契約通りに財産が承継されます。

財産の分散防止

信託財産は分割されずに一体のまま管理・承継されるため、先祖代々の土地や事業用財産が分散するリスクを大幅に低減できます。

遺留分対策の柔軟性

信託から生じる収益を複数の相続人に分配するなど、遺留分に配慮した設計が可能。土地自体は分割せずに、収益だけを適切に分配することができます。

条件付きの承継設計

「農業を継続する者」「家業を継ぐ者」など、特定の条件を満たす者に承継するという柔軟な設計も可能です。

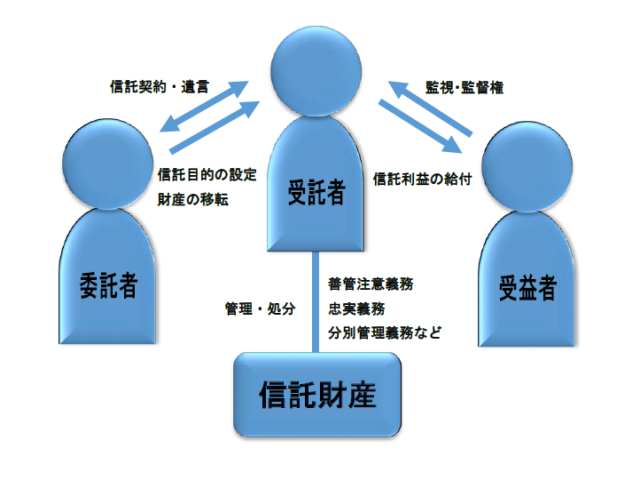

信託の基本的な仕組み:

- 委託者:財産を信託する人(遺言信託の場合は遺言者)

- 受託者:信託財産を管理・運用する人(信頼できる家族や専門家)

- 受益者:信託から利益を受ける人(複数世代にわたって指定可能)

- 信託財産:信託の対象となる財産(土地、建物、事業用資産など)

- 信託目的:信託を設定する目的(特定の子孫への財産承継など)

これらの要素を適切に組み合わせることで、従来の相続制度では実現できなかった複雑な財産承継計画を実現できます。

具体的な信託設計例 - 先祖代々の土地を孫まで確実に残す

実際に先祖代々の土地を特定の孫まで確実に承継するための信託設計の具体例を見てみましょう。

信託設計の主要ポイント:

- 受益者の明確な指定:各世代の受益者を具体的に指定し、条件も明確に

- 受益権移転のタイミング:いつ、どのような条件で次の受益者に移るかを規定

- 遺留分への配慮:他の相続人の遺留分を侵害しない工夫

- 信託管理の透明性:受託者の義務や報告体制を明確化

- 不測の事態への対応:想定外の状況が発生した場合の代替策を用意

- 信託終了時の取扱い:最終的な帰属先を明確に規定

これらのポイントを押さえて設計することで、先祖代々の財産を特定の子孫に確実に承継させることができます。

当事務所でお手伝いできること

先祖代々の土地や財産を特定の子孫に確実に承継させるための信託設計は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、以下のような包括的なサポートを提供しています。

公正証書遺言の作成支援

信託を設定する遺言を公正証書形式で作成するためのサポートを提供します。内容の法的妥当性の確認から公証役場との調整まで、一貫してお手伝いします。

信託契約の起案・具体的設計

受益者連続信託を含む、各種信託契約の具体的な設計と契約書の起案を行います。ご家族の状況や財産の特性に合わせた最適な信託スキームをご提案します。

信託契約の締結サポート

信託契約の締結に必要な手続きをサポートします。関係者への説明や必要書類の準備など、スムーズな契約締結をお手伝いします。

受託者・信託管理人・信託監督人への就任

ご希望に応じて、当事務所が受託者、信託管理人、信託監督人などの役割を担うことも可能です。専門的知識を活かした適切な信託管理を提供します。

「先祖代々の家・土地を本当に大切にしたい」ご希望やご家族に合った最適な承継方法についても丁寧にアドバイスしております。お気軽にご相談ください。

まとめ - 信託で実現する確実な世代間財産承継

先祖代々の土地や家屋敷を特定の子孫に確実に承継させたいという願いは、現代の相続制度だけでは実現が難しいものでした。しかし、信託という仕組みを活用することで、複数世代にわたる計画的な財産承継が可能になります。

特に受益者連続信託を活用すれば、「子→特定の孫→その次の世代」という連続的な承継設計が可能となり、財産の分散を防ぎながら、家系や事業の継続性を確保することができます。また、単なる資産承継だけでなく、「家業を継ぐ者」「農業を続ける者」といった条件付きの承継設計も可能となり、先祖の想いや家系の伝統を守ることにもつながります。

信託を活用した財産承継は、法律や税務の専門知識が必要となる複雑な仕組みです。当事務所では、お客様の状況やご希望に合わせた最適な信託設計から契約締結、運営サポートまでを一貫してお手伝いします。大切な先祖代々の財産を確実に守り、次世代に引き継ぐためのご相談を、ぜひお気軽にお寄せください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

信託を活用した財産承継に関するご相談は、お電話またはメールにて「信託相続について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な信託設計については、当事務所までお問い合わせください。

相続・財産管理に関連する記事

【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026

2025年12月26日

年末年始の帰省で話し合いたい相続の話:家族会議で確認すべき5つのポイント

2025年12月12日

遺言書作成のポイント|自筆・公正証書どちらがよい?比較&事例紹介

2025年12月12日