信託を活用した配偶者ケア - 遺産を残された配偶者の生活と介護に確実に役立てる方法

「自分が先に亡くなった場合、残された配偶者の生活や介護をどう支えるか」—これは多くの方が抱える深刻な悩みです。特に配偶者が高齢や認知症である場合、単に財産を相続させるだけでは十分な対応ができないことがあります。本記事では、遺産を確実に配偶者のケアに活用するための革新的な方法として、信託を利用した遺言の仕組みと活用法を詳しく解説します。

本記事のポイント:

- 従来の「負担付遺贈」の問題点と限界

- 信託を活用した配偶者ケアの基本的な仕組み

- 配偶者ケアのための信託設計の具体的なパターン

- 信託を活用した遺言の作成手順と注意点

- 当事務所による信託サポートの内容

従来の方法とその課題 - 負担付遺贈の限界

配偶者の生活・介護のために遺産を確実に使ってほしいと考えた場合、従来は「負担付遺贈」という手法が用いられてきました。これは、「身の回りの世話をすることを条件に財産を渡す」という方法です。

しかし、この方法には以下のような重大な問題点がありました:

- 実効性の不確かさ:実際に希望通りの世話が行われるかどうかの保証がない

- 義務不履行のリスク:身の回りの世話をせずに遺産だけを受け取られる可能性がある

- 監視・強制の難しさ:条件が守られているかを確認する仕組みがない

- 相続争いのリスク:他の相続人が納得せず、裁判に発展するケースも少なくない

- 柔軟性の欠如:状況変化に応じた対応ができない

つまり、「負担付遺贈」では、遺言者の意思が実現されるかどうかが不確実であり、本当に配偶者のケアに遺産が使われる保証がなかったのです。

信託契約による柔軟な遺産管理 - 新たな解決策

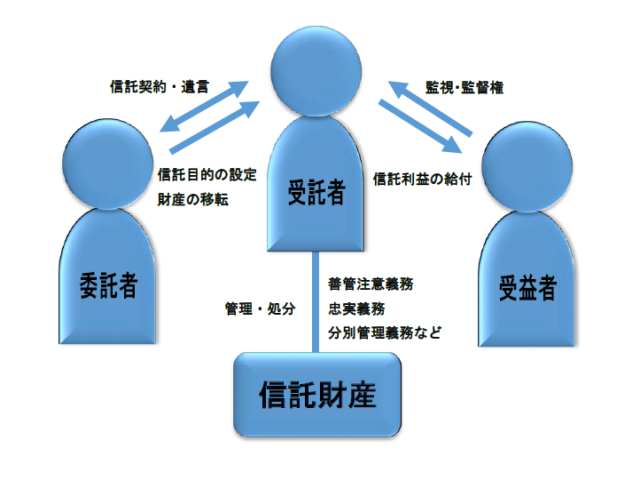

これらの問題を解決する方法として注目されているのが「信託」を活用した遺言です。信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を移転し、特定の目的(この場合は配偶者のケア)のために管理・処分してもらう仕組みです。

遺言信託では、遺産の一部または全部を信託財産とし、受益者に配偶者や配偶者の身の回りの世話をする人を指定して信託契約を結ぶことで、確実に遺産を有効活用することができます。

信託契約により、受益権を「一括受取」や「月々の定額受取」など柔軟に設計でき、毎月の生活やケアの費用を確実に配偶者に届けることも可能です。また、配偶者の状態や必要に応じて柔軟に対応できる点も大きなメリットです。

信託の基本的な仕組み:

- 委託者:遺言者本人(財産を信託する人)

- 受託者:信託財産を管理・運用する人(信頼できる親族や専門家)

- 受益者:信託から利益を受ける人(配偶者や介護者など)

- 信託財産:管理・運用される財産(預貯金、不動産、有価証券など)

- 信託目的:財産管理・運用の目的(配偶者の生活支援や介護など)

信託では、これらの要素を組み合わせて、遺言者の意思が確実に実現される仕組みを構築します。

配偶者ケアのための信託設計パターン

配偶者ケアのための信託は、主に以下の2つのパターンで設計することができます。それぞれのケースに合わせて最適な方法を選択することが重要です。

信託の安全性を高める工夫:

信託による配偶者ケアをより確実にするために、以下のような仕組みを取り入れることができます:

- 信託管理人の設置:受益者(配偶者)の権利を守るため、受託者を監視・監督する役割

- 信託監督人の設置:信託全体を監督し、適切な運営を確保する役割

- 複数受託者の指定:単独の受託者による不正を防止するため、複数人で共同管理

- 定期報告義務:受託者に定期的な報告義務を課し、透明性を確保

- 後継受託者の指定:受託者が任務を続けられなくなった場合の後継者をあらかじめ指定

これらの仕組みを適切に組み合わせることで、信託の安全性と実効性を高めることができます。

信託を活用した遺言の作成手順

STEP 1: 現状と希望の整理

配偶者の健康状態や生活状況、財産状況などを整理し、どのような支援や介護が必要になる可能性があるかを検討します。また、信頼できる家族や第三者がいるかどうかも確認します。

STEP 2: 信託スキームの検討

専門家(司法書士・弁護士など)のアドバイスを受けながら、最適な信託スキームを検討します。受託者、受益者、信託財産、信託条件などを具体的に決めていきます。

STEP 3: 公正証書遺言の作成

信託の内容を含めた公正証書遺言を作成します。遺言信託の場合、遺言の内容として信託の設定を指示する形になります。公証人の立会いのもとで正式に作成します。

STEP 4: 関係者への説明と理解

受託者となる人や家族に対して、信託の目的や内容を十分に説明し、理解と協力を得ておきます。特に受託者には、その役割と責任について明確に伝えておくことが重要です。

STEP 5: 定期的な見直しと更新

状況の変化に応じて、定期的に遺言内容や信託スキームを見直します。配偶者の健康状態の変化や家族関係の変化などがあれば、それに合わせて調整することが大切です。

当事務所でお手伝いできること

当事務所では、配偶者ケアのための信託設計と実行に関する以下のようなサポートを行っています:

公正証書遺言の作成・文案検討

信託の内容を盛り込んだ公正証書遺言の作成をサポートします。法的に有効で、かつご希望を確実に実現できる遺言内容を専門的な視点から検討・提案します。

信託契約の設計・起案・締結サポート

配偶者の状況や家族関係に合わせた最適な信託スキームを設計し、信託契約書の作成から締結までをトータルでサポートします。

信託受託者・信託管理人・監督人への就任

ご希望に応じて、当事務所が信託の受託者、管理人、監督人などの役割を担うことも可能です。専門的知識と経験を活かし、信託の適切な運営をサポートします。

配偶者やご家族の生活支援・老後の安心確保に向けて、お客様のご要望に合わせて柔軟にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

信託を活用した配偶者ケアのメリット:

- 確実性:遺産が確実に配偶者のケアに使われる

- 柔軟性:配偶者の状態変化に応じて柔軟に対応できる

- 安全性:複数のチェック機能により資産の適正管理が可能

- 継続性:長期間にわたる安定したケア体制を構築できる

- 透明性:資産管理や介護状況の透明性が確保される

- 紛争防止:相続人間のトラブルを未然に防止できる

まとめ - 信託で実現する配偶者への真の思いやり

遺産を残された配偶者のケアに確実に活用するためには、従来の「負担付遺贈」よりも、「信託」を活用した遺言が効果的です。信託を利用することで、配偶者の生活や介護に必要な資金を計画的に管理・活用する仕組みを構築でき、遺言者の意思を確実に実現することができます。

特に配偶者が高齢である場合や、将来的に認知症などの心配がある場合には、単純な遺産相続では対応しきれない様々な問題が生じる可能性があります。信託を活用することで、配偶者の状態に合わせた柔軟な対応が可能となり、真の意味での「思いやり」を形にすることができるのです。

当事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせた最適な信託スキームをご提案し、その実現をトータルでサポートいたします。大切な配偶者の将来を守るための第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

信託を活用した遺言や配偶者ケアに関するご相談は、お電話またはメールにて「信託遺言について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な信託設計については、当事務所までお問い合わせください。

相続・財産管理に関連する記事

【新年の決意】エンディングノート作成で家族を守る|滋賀県民のための2026年版完全マニュアル

2025年12月31日

【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026

2025年12月26日

【実話】年賀状が届かない親族との相続問題|滋賀県で急増する『疎遠相続』の落とし穴2026

2026年1月9日