登記事項証明書の表題部(建物)- 正確な読み方と重要ポイント

不動産の権利関係を証明する登記事項証明書。建物の登記事項証明書に記載される「表題部」には、その建物を特定するための重要な情報が詰まっています。本記事では、建物の表題部の見方と記載内容を詳しく解説し、読み解くポイントをご紹介します。

表題部とは - 不動産を特定するための「身分証明書」

表題部は、登記簿の最初に記載される部分で、法務局が管理する登記記録の「索引」にあたります。土地や建物といった不動産を特定するための基本情報が記録されており、登記事項証明書を取得する際にも、この表題部に記載されている情報(所在地や家屋番号など)を指定して請求します。

不動産の種類によって表題部の記載内容は異なります。土地の場合は所在・地番・地目・地積(面積)が主な記載事項ですが、建物の場合は以下の情報が記載されます:

- 所在:建物がある場所の住所

- 家屋番号:建物を特定するための番号

- 種類:建物の用途(居宅、店舗、工場など)

- 構造:建物の材質や構造(木造、鉄骨造など)

- 床面積:各階の面積と合計

- 附属建物:主たる建物に付随する建物(車庫、物置など)

建物の表題部の詳細な読み方

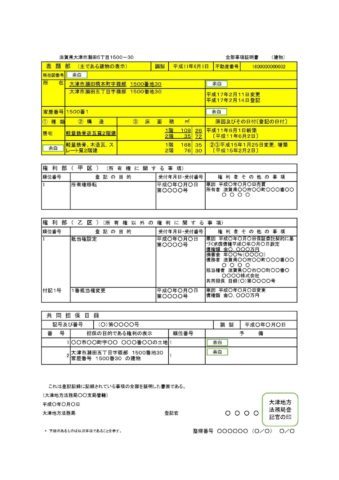

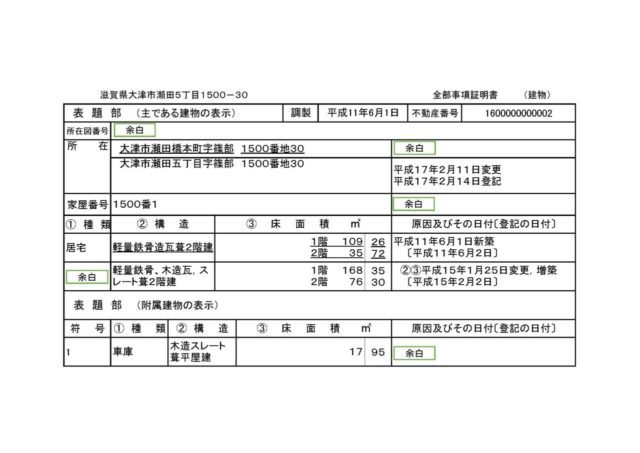

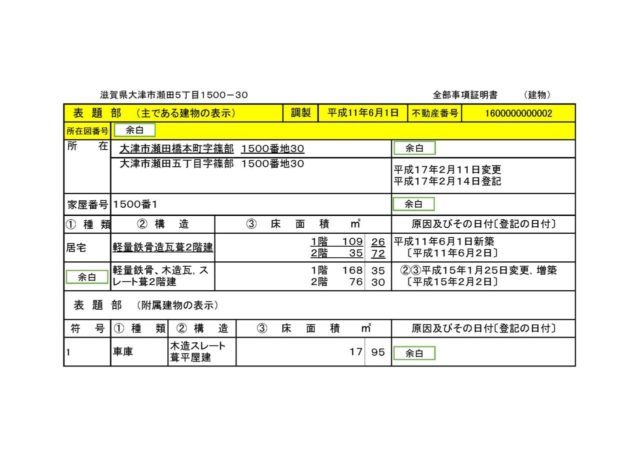

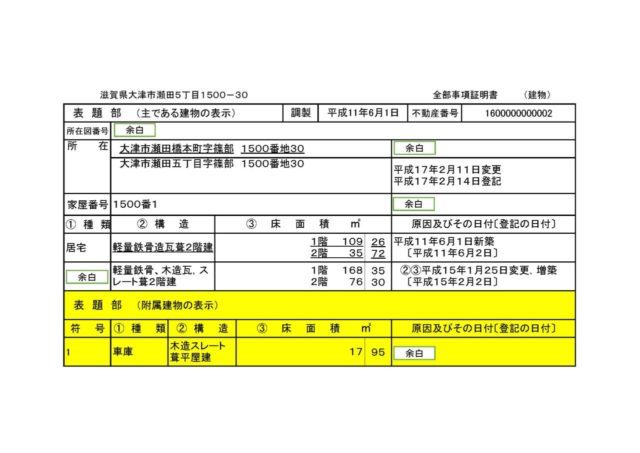

建物の表題部には、その建物の物理的特徴や変遷の歴史が記録されています。ここでは架空の登記事項証明書を例に、表題部の各項目の見方を詳しく解説します。

冒頭部分 - 登記記録の基本情報

表題部の最初の部分には、登記記録そのものに関する情報が記載されています。

表題部(建物の表示):この登記記録が建物の表題部であることを示しています。

調製:この登記記録が電子化され、現在の形式で作成された日付です。一般的にはコンピュータ化された日付を指します。この日付より古い記録については、「閉鎖事項証明書」を取得する必要があります。

不動産番号:全国の不動産を一意に識別するための13桁の番号です。この番号があれば、全国どこの法務局でもその不動産の登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書を請求する際、この番号を伝えると効率的です。

所在図番号:法務局が管理している建物の配置図(所在図)があれば、その番号が記載されます。ただし、建物の所在図は作成されていないことも多いため、この欄が空欄になっていることもあります。

実務上のポイント:

不動産番号は登記事項証明書を取得する際の最も確実な検索キーです。特に複雑な住所や同一地番に複数の建物がある場合など、所在地や家屋番号だけでは特定が難しい場合に有用です。証明書を取得する際は、不動産番号をメモしておくと次回からの手続きがスムーズになります。

所在と家屋番号 - 建物の場所と識別番号

建物の位置を特定するための「所在」と、その建物を識別するための「家屋番号」は、建物表題部の核心部分です。

所在:例示の登記事項証明書では、建物の所在地は「大津市瀬田五丁目字篠部 1500番地30」となっています。「字(あざ)」は地域の小区分を表す「小字(こあざ)」で、一般的な住所表記では使われないことが多いですが、登記上は重要な識別情報です。

所在の記載では、住居表示制度による住所変更の履歴も確認できます。例示では「大津市瀬田橋本町字篠部」から「大津市瀬田五丁目字篠部」に変更された記録があり、変更日(平成17年2月11日)と登記日(平成17年2月14日)も記載されています。下線が引かれた部分は、抹消(現在は有効でない)情報を示しています。

家屋番号:建物ごとに付けられる固有の番号で、例示では「1500番30号」です。家屋番号は地番(土地の番号)と関連付けられていることが多く、同じ敷地内に別の建物を建てたり建て替えたりした場合は、連番で「1500番30号の1」などと番号が振られます。

住居表示と登記上の表記の違い:

住居表示制度が実施された地域では、郵便物などに使用する住所(住居表示)と、登記簿上の所在地が異なることがあります。例えば「○○町△△番地」という地番表示が「○○1丁目2番3号」という住居表示に変更されることがあります。不動産取引の際には、両方の表記を確認することが重要です。

新築の記録 - 建物の誕生を示す情報

建物が最初に登記された際の情報(新築時の状態)が記録されています。

例示の建物は、平成11年6月1日に新築され、翌日(平成11年6月2日)に登記申請が行われています。新築時の詳細は以下の通りです:

- 種類:「居宅」(住宅として使用する建物)

- 構造:「軽量鉄骨造瓦葺2階建」(軽量鉄骨を使った構造で、屋根は瓦で葺かれた2階建て建物)

- 床面積:「1階 109.26㎡」「2階 35.72㎡」

その後、建物が増築されたため、新築時の構造や床面積の記載には下線が引かれ、抹消(訂正)されていることがわかります。

種類(用途)の主な分類:

建物の「種類」欄には、その建物の主な用途が記載されます。主な分類として「居宅」(一般住宅)、「共同住宅」(アパート・マンション)、「店舗」、「事務所」、「工場」、「倉庫」などがあります。実際の使用目的と登記上の種類が異なる場合は、種類変更登記が必要になることがあります。

変更・増築の記録 - 建物の変遷を追う

建物の構造や面積が変更された場合、その履歴も表題部に記録されます。

例示の建物は、平成15年1月25日に変更と増築が行われ、同年2月2日に登記申請されています。変更・増築後の建物は以下の状態になりました:

- 構造:「軽量鉄骨、木造瓦、スレート葺2階建」(元の軽量鉄骨造に加えて木造部分が増築され、屋根は瓦とスレートの両方が使われている)

- 床面積:「1階 168.35㎡」(当初より約59㎡増加)「2階 76.30㎡」(当初より約40㎡増加)

この変更登記により、新築時の構造と床面積の記載が抹消(下線が引かれている)されています。

増築・改築と登記:

建物の増築や大規模な改築を行った場合、表題部の変更登記が必要です。特に床面積が増加した場合は、固定資産税にも影響するため、適切に登記することが重要です。ただし、実務上は未登記のままになっているケースも少なくありません。不動産取引の際には、登記上の情報と現況が一致しているか確認することをお勧めします。

附属建物の表示 - 主たる建物に付随する建築物

主たる建物に付随する建物(車庫、倉庫など)がある場合、「附属建物」として表題部に記載されます。

例示の建物には、「木造スレート葺平屋建」の「車庫」が附属建物として記載されています。床面積は記載されていませんが、通常は附属建物の床面積も記載されます。

附属建物は複数ある場合もあり、「符号1 車庫」「符号2 物置」などと区別して記載されることがあります。附属建物も建物の一部として評価され、固定資産税の対象となります。

附属建物と独立した建物の違い:

主たる建物と機能的に一体となって利用される建物は「附属建物」として表題部に記載されますが、別の用途で独立して利用されている建物は、別個の建物として独自の登記記録を持ちます。例えば、同じ敷地内に住宅と店舗があり、それぞれが独立した機能を持つ場合は、別々の建物として登記されます。

建物表題部の情報を正しく活用するポイント

建物の表題部から適切に情報を読み取り、活用するためのポイントをご紹介します。

表題部から読み取れる重要な情報

- 建物の特定:所在地と家屋番号で、その建物を正確に特定できます

- 建物の物理的特徴:構造や床面積から、建物の規模や性質を把握できます

- 変遷の履歴:新築から増改築までの変更履歴を確認できます

- 権利関係の基礎:表題部の情報は、権利部(所有権等)の基礎となります

表題部の情報を確認する主な場面

- 不動産売買:契約書作成時に正確な所在、家屋番号、面積を確認

- 住宅ローン申請:担保となる建物の特定と評価

- 相続手続き:被相続人の不動産の特定と詳細確認

- リフォーム・増築計画:現在の登記状況と計画後の変更点の確認

- 固定資産税評価:課税対象不動産の特定と照合

注意すべきポイント

- 登記上の情報と現況が異なる場合がある(未登記の増築など)

- 住居表示と登記上の所在が異なる場合がある

- 種類(用途)が実際の使用目的と異なる場合がある

- 床面積の記載は登記簿上の面積であり、実測面積とは異なる場合がある

登記と現況の不一致に注意:

建物の増改築や用途変更を行った後、表題部の変更登記を行わないケースは少なくありません。不動産取引の際には、登記情報と現況に相違がないか確認することが重要です。特に床面積が大きく異なる場合は、売買価格や住宅ローンの審査にも影響する可能性があります。

不動産登記に関するサポートは当事務所にお任せください

登記事項証明書の読み方や解釈でお困りの方、不動産登記に関する手続きが必要な方は、当事務所にご相談ください。司法書士として、皆様の不動産に関する様々な手続きをサポートいたします。

当事務所でお手伝いできること

- 登記事項証明書の取得代行:必要な証明書を迅速に取得します

- 抵当権抹消登記:住宅ローン完済後の抹消手続きを代行します

- 住所変更登記:引っ越し後の住所変更を登記します

不動産登記についてご不明な点やお悩みがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回相談は無料で承っております。

不動産登記のご相談・お問い合わせはこちら

TEL: 077-574-7772(平日9:00-17:00)

不動産に関連する記事

【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド

2025年12月17日

法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く

2025年11月10日

司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A

2025年12月7日