借地権付建物の売却と敷金返還請求のポイント

この記事のポイント

- 借地権付建物の法的性質と売却特有の注意点

- 地主(底地権者)の承諾取得のプロセスと交渉術

- 敷金返還請求の具体的手続きと計算方法

- 売買契約時に確認すべき重要事項

- 権利関係の整理と登記手続きの実務ポイント

借地権付建物の売却を考えている方にとって、敷金の返還請求は重要な手続きの一つです。通常の不動産売却と異なり、借地権付建物の取引には地主(底地権者)との関係調整や、敷金の処理など独特の手続きが必要となります。本記事では、借地権付建物の売却における基本的な流れと、敷金返還請求のポイントについて詳しく解説します。

借地権付建物の売却とは

借地権付建物の売却とは、土地を借りてその上に建てた建物を売却することを指します。この場合、建物だけでなく、土地を使用する権利(借地権)も一緒に売却することになります。借地権は物権的な性質を持つ重要な財産権であり、適切な手続きを経ることで第三者に譲渡することが可能です。

借地権の種類

- 旧法借地権:旧借地法(1992年以前)に基づく借地権。一般的に権利が強く、更新拒絶が困難

- 普通借地権:借地借家法に基づく標準的な借地権。契約期間は30年以上

- 定期借地権:契約期間満了時に更新なく確定的に終了する借地権。期間は50年以上が一般的

- 事業用借地権:事業用の建物所有を目的とする借地権。期間は10年以上50年未満

地主の承諾を得る

借地権付建物を売却する際の最も重要なステップは、地主(底地権者)の承諾を得ることです。借地借家法では、借地権の譲渡には原則として地主の承諾が必要と定められています。

地主の承諾を得るためのポイント

- 早い段階で地主に売却の意向を伝える

- 買主の信用情報や職業などの基本情報を準備する

- 現在の借地条件を変更しない旨を説明する

- 必要に応じて承諾料の支払いを検討する

- 書面による正式な承諾を得る

承諾料について

地主の承諾を得るために「承諾料」を支払うケースがあります。承諾料の相場は借地権価格の3〜10%程度ですが、地域や個別の事情によって大きく異なります。法律上の義務ではありませんが、円滑な取引のために必要なケースも多いです。誰が負担するかについては、売主負担、買主負担、折半など、取引当事者間で協議することが一般的です。

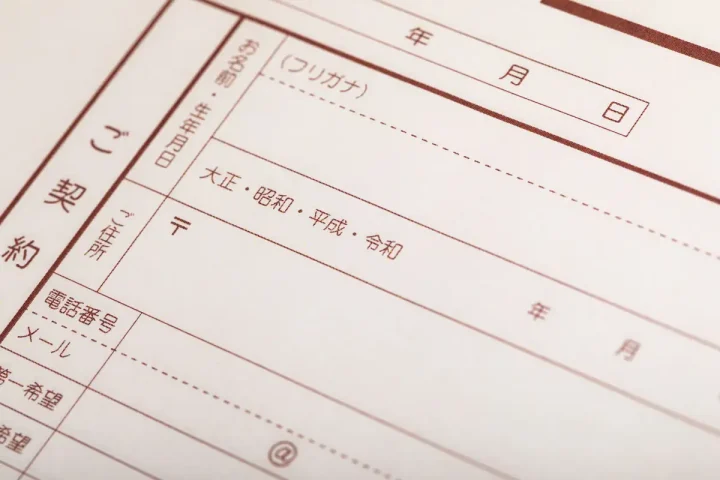

売買契約書の作成

借地権付建物の売買契約書は、通常の不動産売買契約書とは異なる特有の条項を含める必要があります。権利関係が複雑なため、専門家のサポートを受けて作成することをお勧めします。

売買契約書に含めるべき特有の条項

- 借地権の詳細情報:種類、存続期間、地代額、支払条件など

- 地主の承諾に関する条項:承諾取得の期限、承諾が得られない場合の契約解除条件

- 承諾料の負担に関する取り決め:誰がいくら負担するか

- 敷金の引継ぎ条項:敷金返還請求権の譲渡または精算方法

- 地代の日割り計算条項:引渡し日までの地代の精算方法

- 借地契約上の義務の引継ぎ:修繕義務や増改築制限などの特約

登記手続きの実施

借地権付建物の売却においては、建物の所有権移転登記と借地権の移転登記が必要です。借地権の登記には種類があり、それぞれ手続きが異なります。

登記の種類と手続き

- 建物の所有権移転登記:通常の不動産と同様の手続き

- 借地権の登記:

- 「賃借権登記」:既に賃借権登記がある場合の移転登記

- 「地上権登記」:地上権として設定されている場合の移転登記

- 「借地権譲渡の仮登記」:本登記に先立って権利保全のために行う仮登記

登記における留意点

借地権の登記がまだなされていない場合でも、借地権自体は存在し譲渡可能です。ただし、登記がないと第三者に対抗できないリスクがあります。可能であれば、売買と同時に借地権の設定登記を行うことが望ましいですが、これには地主の協力が不可欠です。地主が協力的でない場合は、「仮登記」や「借地権譲渡証明書」などで権利保全を図ることも検討しましょう。

敷金返還請求の基本

敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預ける保証金のことです。借地権付建物を売却する際には、敷金の返還請求を行うことができます。敷金返還請求の際には、以下のポイントに注意が必要です。

敷金返還の条件確認

敷金返還の条件は、賃貸借契約書に記載されています。契約書を確認し、返還条件を把握することが重要です。

確認すべき主なポイント

- 敷金の金額と預け入れ日

- 敷金から控除される項目(未払地代、原状回復費用など)

- 借地権譲渡時の敷金の取扱いに関する特約

- 返還時の利息の有無

- 敷金に関する特約事項(一部不返還特約など)

敷金と保証金の違い

借地契約では「敷金」の他に「保証金」「権利金」「礼金」など様々な名目のお金が授受されることがあります。特に重要なのは「敷金」と「保証金」の区別です。

- 敷金:賃貸借契約終了時に原則として全額返還されるもの(未払賃料や原状回復費用等を控除)

- 保証金:契約期間に応じて償却される部分があるもの(例:10年で20%償却など)

契約書の名称だけでなく、実質的な取り決めを確認することが重要です。

原状回復義務の確認

敷金返還には、原状回復義務が伴います。借地契約においては、建物を建てる前の更地の状態に戻すことが原則ですが、実務上は様々なパターンがあります。

借地契約における原状回復の特殊性

借地契約では、契約終了時の原状回復について以下のようなパターンがあります:

- 更地返還:建物を取り壊して更地にして返還(原則的な形態)

- 建物買取請求権:借地人が建物の買取りを地主に請求できる権利

- 建物無償譲渡:契約終了時に建物を無償で地主に譲渡する特約

- 建物有償譲渡:契約終了時に建物を一定の価格で地主に譲渡する特約

借地権付建物の売却では、売買と同時に借地契約が終了するわけではないため、通常は原状回復義務は買主に引き継がれます。しかし、将来の原状回復費用を見越して敷金返還額が調整されることがあります。

敷金返還請求書の作成

敷金返還を請求する際には、正式な請求書を作成し、地主に提出します。請求書には、返還を求める金額や理由を明記します。

敷金返還請求書に記載すべき項目

- 借地契約の特定:物件所在地、契約日、契約当事者名

- 敷金の金額と預け入れ日:当初の敷金額と支払日

- 借地権譲渡の事実:譲渡日、譲受人の情報

- 返還請求額:具体的な金額

- 返還の根拠:契約書の該当条項など

- 振込先情報:返還金の振込先口座

- 連絡先:質問や確認事項がある場合の連絡先

敷金返還請求の2つの方法

借地権付建物の売却に伴う敷金の処理には、主に以下の2つの方法があります:

- 売主が地主から敷金の返還を受け、買主が新たに敷金を預ける方法

清算が明確になるメリットがありますが、地主と買主の双方に資金移動が発生します。 - 敷金返還請求権を買主に譲渡する方法

資金移動が不要でスムーズですが、敷金額や控除項目について当事者間で合意形成が必要です。

どちらの方法を選ぶかは、地主の意向や取引の状況によって異なります。いずれの場合も、売買契約書にその取扱いを明記することが重要です。

借地権付建物売却の流れ

借地権付建物の売却には、通常の不動産売却とは異なる特有のステップがあります。以下に基本的な流れを解説します。

1. 市場調査と価格設定

借地権付建物の価格は、以下の要素を考慮して決定します:

- 建物の価値(築年数、構造、面積、状態など)

- 借地権の価値(権利の種類、残存期間、地代の水準など)

- 地域の相場

- 地主との関係性

ポイント:借地権の価値は一般的に更地価格の60〜80%程度とされますが、権利の種類や残存期間、地代水準などにより大きく変動します。適正な価格設定のために不動産鑑定士や専門業者の評価を参考にすることをお勧めします。

2. 売却先の選定と事前準備

買主候補が見つかったら、地主の承諾を得るための準備を進めます:

- 地主への事前連絡と意向確認

- 借地契約書の確認と重要事項の整理

- 敷金関連書類の準備

- 建物の現況調査と図面の準備

- 買主の信用情報の収集

ポイント:地主との良好な関係を維持しつつ、売却の意向を伝えることが重要です。地主が売却に協力的でない場合は、不動産仲介業者や弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも検討しましょう。

3. 地主の承諾取得と契約締結

地主の承諾を得るためのアプローチ:

- 地主への正式な承諾依頼書の提出

- 買主の情報提供(職業、家族構成、信用情報など)

- 必要に応じた承諾料の交渉

- 地主からの承諾書の取得

- 売買契約の締結(地主の承諾を条件とする場合も)

ポイント:地主の承諾は借地権付建物売却の最大のハードルです。承諾が得られない場合の対応(契約解除条件など)も売買契約書に明記しておくことが重要です。

4. 引き渡しと登記手続き

売買契約締結後の手続き:

- 敷金の返還請求または引継ぎ手続き

- 地代の日割り精算

- 建物の所有権移転登記

- 借地権の登記(または対抗要件の整備)

- 地主への通知と挨拶

- 各種名義変更(固定資産税など)

ポイント:敷金の処理方法によって手続きが異なります。また、借地権の登記には地主の協力が必要な場合があり、売買契約の段階で協力義務を明確にしておくことが重要です。

敷金返還請求の実務的な計算例

借地権付建物売却時の敷金返還額の計算方法を具体例で説明します:

【ケーススタディ】

- 当初の敷金:200万円(30年前に預け入れ)

- 未払地代:なし

- 原状回復費用の見積り:50万円

- 敷金償却の特約:10年で10%償却

計算方法:

- 敷金総額:200万円

- 償却額:200万円 × 10% × 3(30年÷10年) = 60万円

※ただし、多くの場合、償却は最大30%または50%までと上限が設けられていることが多い - 未払地代:0円

- 原状回復費用:50万円

- 返還請求額:200万円 - 60万円 - 0円 - 50万円 = 90万円

実務上の注意点:

- 原状回復費用は実際に発生したものではなく見積額のため、交渉の余地がある

- 敷金償却特約が有効かどうかは契約内容や判例に照らして検討が必要

- 借地権が買主に引き継がれる場合、原状回復義務も買主に引き継がれるため、原状回復費用を控除しないケースもある

借地権付建物売却時の法的リスクと対策

主なリスクと対策

1. 地主の承諾が得られないリスク

リスク:地主が借地権譲渡を承諾しない場合、売買契約が履行できなくなる可能性があります。

対策:

- 売買契約書に「地主の承諾が得られない場合は契約解除できる」旨の条項を入れる

- 地主との交渉を丁寧に行い、買主の属性資料を十分に準備する

- 不当な承諾拒絶の場合は、借地非訟手続きによる裁判所の許可を検討する

- 承諾料の支払いを検討する(状況によっては必要な場合も)

2. 敷金返還トラブルのリスク

リスク:敷金の金額や返還条件について地主と争いになる可能性があります。

対策:

- 借地契約書と敷金の受領証を確実に保管しておく

- 敷金の返還条件を事前に確認し、地主と認識を合わせる

- 原状回復費用の見積もりを第三者に依頼し、客観性を確保する

- 敷金返還請求権を買主に譲渡する場合は、金額を明確に合意しておく

- 必要に応じて、敷金返還に関する念書や合意書を地主から取得する

3. 借地条件の変更リスク

リスク:地主が承諾の条件として地代の増額や契約条件の変更を求める可能性があります。

対策:

- 借地権譲渡時に条件変更を求められない旨を事前に確認しておく

- 条件変更の協議は売買契約前に行い、結果を売買条件に反映させる

- 不当な条件変更要求の場合は、借地借家法の保護規定を根拠に交渉する

- 地代増額の場合は、適正な増額幅かどうかを専門家に確認してもらう

4. 対抗要件の欠缺リスク

リスク:借地権の登記がない場合、第三者に対抗できない可能性があります。

対策:

- 借地権設定登記または譲渡登記を行う(地主の協力が必要)

- 登記ができない場合は、建物の登記(借地権の対抗要件)を確実に行う

- 地主から「借地権譲渡承諾書」を書面で取得し保管する

- 新たな借地契約書を作成し、地主・買主間の権利関係を明確化する

敷金返還請求の特殊なケースと対応

借地権付建物の売却における敷金返還には、特殊なケースもあります。以下に代表的なケースと対応方法を解説します。

敷金関連書類が紛失している場合

状況:長年の借地契約で敷金の受領証や契約書が紛失している

対応策:

- 地主の帳簿や記録を確認してもらう

- 銀行の振込記録など間接的な証拠を集める

- 過去の関係者(前所有者など)から事情を聴取する

- 敷金額について地主と協議し、和解的解決を図る

- 必要に応じて、確定判決や支払督促などの法的手段を検討

実務上のポイント:敷金の存在と金額の立証責任は原則として借地人側にあります。証拠がない場合は、地主の誠意に頼る部分が大きくなるため、円満な解決を心がけましょう。

地主が変更している場合

状況:借地契約開始後に地主が相続や売買によって変更している

対応策:

- 現地主が敷金返還義務を承継しているか確認する

- 地主変更時の合意書や念書などの書類を確認する

- 前地主から現地主への敷金引継ぎ状況を調査する

- 必要に応じて、前地主にも返還請求を検討する

- 前地主と現地主の責任割合について協議する

実務上のポイント:原則として敷金返還義務は借地権とともに新地主に承継されますが、実務上はトラブルになりやすい場面です。地主変更時の書類を確認し、必要に応じて法的アドバイスを受けることをお勧めします。

敷金が高額な場合

状況:古い借地契約で高額な敷金(または保証金)が設定されている

対応策:

- 敷金と保証金の区別を明確にする

- 契約書の償却条項や返還条件を精査する

- 類似事例や判例を調査し、適正な返還額を検討する

- 高額敷金の一部を買主に引き継ぐ方法を検討する

- 必要に応じて、分割返還の交渉を行う

実務上のポイント:特に古い契約では、現在の経済状況から見て不相応に高額な敷金が設定されているケースがあります。そのような場合、敷金返還請求権の一部を売買代金に含めて買主に譲渡する方法が現実的なことも多いです。

敷金返還請求権の譲渡方法

状況:敷金返還請求権を売主から買主に譲渡する場合

対応策:

- 売買契約書に敷金返還請求権の譲渡条項を明記する

- 地主に対して敷金返還請求権譲渡の通知を行う

- 敷金額と諸条件について買主と明確に合意する

- 必要に応じて、地主を交えた三者間の確認書を作成する

- 敷金相当額を売買代金で調整する方法を検討する

実務上のポイント:敷金返還請求権の譲渡は債権譲渡の一種です。確実に効力を発揮させるためには、民法の債権譲渡に関する規定に従い、地主(債務者)への通知または承諾を得ることが重要です。

敷金返還請求書のサンプル

令和○年○月○日

○○○○ 様

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

敷金返還請求書

私は、下記借地契約に関し、借地権を第三者に譲渡することとなりましたので、お預けしている敷金の返還を請求いたします。

1. 借地契約の概要

- 物件所在地:○○県○○市○○町○丁目○番○号

- 契約締結日:昭和○○年○月○日

- 借地人:○○○○

- 地主:○○○○

2. 敷金の詳細

- 敷金額:金○○○万円

- 預入日:昭和○○年○月○日

- 受領証番号:第○○○号

3. 借地権譲渡の概要

- 譲渡予定日:令和○年○月○日

- 譲受人:○○○○

- 譲渡承諾日:令和○年○月○日

4. 返還請求額

- 敷金総額:金○○○万円

- 控除額:金○○万円(理由:○○○○)

- 返還請求額:金○○○万円

5. 振込先

- 銀行名:○○銀行○○支店

- 口座種別:普通

- 口座番号:○○○○○○○

- 口座名義:○○○○

つきましては、令和○年○月○日までに上記口座へのお振込みをお願い申し上げます。

請求者:○○○○

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

電話:○○○-○○○-○○○○

よくある質問(FAQ)

借地権付建物の売却と敷金に関するQ&A

Q1: 地主が借地権譲渡を承諾しない場合、どうすればよいですか?

A: 地主が正当な理由なく承諾を拒否している場合は、借地借家法第19条に基づき、裁判所に「借地権譲渡許可」の申立てを行うことができます。これは「借地非訟事件」と呼ばれる特別な手続きです。ただし、この手続きには時間とコストがかかるため、まずは粘り強く交渉することをお勧めします。地主の懸念点を理解し、それに対応する提案(例:買主の詳細な情報提供、保証人の追加、適正な承諾料の提示など)を行うことで解決できるケースも多いです。

Q2: 敷金の額について地主と争いがある場合、どうすればよいですか?

A: まずは敷金の受領証や契約書など、客観的な証拠を集めることが重要です。証拠がある場合は、書面で正式に請求し、必要に応じて内容証明郵便を利用しましょう。それでも解決しない場合は、少額訴訟や民事調停などの法的手段を検討することになります。また、売買が急ぎの場合は、敷金返還請求権を買主に譲渡し、売買代金で調整する方法も検討できます。この場合、将来的なトラブルを避けるため、敷金額と返還条件について買主と明確に合意しておくことが重要です。

Q3: 敷金を買主に引き継ぐ場合、税務上の注意点はありますか?

A: 敷金返還請求権を買主に引き継ぐ場合、適正な評価額で売買代金に反映させることが税務上重要です。例えば、敷金200万円の返還請求権があるが、諸条件を考慮すると実質的な価値は150万円と評価される場合、その差額50万円は売買代金の調整として明確に区分すべきです。不明確な場合、税務調査で贈与と見なされるリスクがあります。また、敷金の引継ぎに伴う地主への通知や書類作成は、権利関係を明確にするだけでなく、税務上の証拠としても重要です。不明点は税理士に相談することをお勧めします。

Q4: 借地権付建物の売却時に、地主から地代の値上げを要求されました。応じる必要がありますか?

A: 借地権譲渡の承諾条件として地代値上げを要求されることはよくありますが、法的には複雑な問題です。借地借家法では、地代は経済事情の変動に応じて適正な金額に増減できると規定されています(第11条)。したがって、長期間地代改定がなく、周辺相場と比べて著しく低い場合は、ある程度の値上げに応じる合理性があるかもしれません。しかし、不当に高額な値上げは認められません。まずは周辺相場を調査し、適正な地代水準を把握した上で交渉することをお勧めします。交渉が難航する場合は、法律の専門家に相談しましょう。

Q5: 古い借地契約で敷金の記録が曖昧です。どうすれば良いですか?

A: 古い借地契約では記録が不十分なケースが多いです。まずは以下の方法で情報収集を試みましょう:

- 前所有者や関係者からの事情聴取

- 古い領収書や通帳の記録の確認

- 地主側の記録の開示依頼

- 地域の不動産業者等への相場確認

それでも確認できない場合は、現地主と率直に状況を話し合い、和解的な解決を目指すことも一つの方法です。例えば、敷金の一部返還で合意するなど、双方が納得できる解決策を模索しましょう。また、売買契約においては、敷金関連の事実関係が不明確である旨を明記し、将来的なトラブルを防止することも重要です。

まとめ

借地権付建物の売却と敷金返還請求は、通常の不動産取引とは異なる複雑な手続きが必要です。特に敷金返還請求においては、契約書の確認や原状回復義務の履行が重要です。専門家の助言を得ながら、適切な手続きを行いましょう。

借地権付建物売却のチェックリスト

事前準備

- 借地契約書の内容確認

- 敷金関連書類の整理

- 地主への事前相談

- 借地権の評価・価格査定

- 建物の現況調査

売却手続き

- 地主の承諾取得

- 売買契約書の作成

- 敷金の返還請求または引継ぎ

- 地代の日割り精算

- 建物の引き渡し

登記手続き

- 建物所有権移転登記

- 借地権移転登記

- 対抗要件の整備

- 固定資産税の名義変更

- 関係書類の引き継ぎ

借地権付建物売却のサポート

借地権付建物の売却と敷金返還請求は、専門的な知識と経験が必要な手続きです。当事務所では、以下のようなサポートを提供しております:

- 借地契約書の内容確認と権利関係の整理

- 地主との交渉サポートと承諾取得の手続き

- 敷金返還請求書の作成と返還交渉

- 売買契約書における借地権特有条項の作成

- 借地権・建物の所有権移転登記手続き

- 借地非訟手続きなどの法的対応

借地権付建物の売却をご検討の方は、早い段階でご相談いただくことで、スムーズな取引が可能になります。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所

【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

【電話番号】 077-574-7772

【営業時間】 9:00~17:00

【定休日】 日・土・祝

■■□―――――――――――――――――――□■■

不動産に関連する記事

【2月スタートが鍵】春の引越しを叶える!不動産売買手続き、なぜ今から?

2026年2月6日

確定申告前にチェック!贈与で取得した不動産の税務処理

2026年2月2日

【2026年最新版】夢のマイホームで後悔しない!司法書士が教える登記の重要性

2026年1月19日