所有権保存登記とは何か

基本的な概念と目的

所有権保存登記とは、建物を新築した際に、その所有権を登記簿に初めて登録する手続きです。簡単に言えば、「この建物は私のものです」と公的に証明するための登記です。

土地と異なり、建物は新たに作られるものですので、最初に所有者を登記する必要があります。この最初の登記が「所有権保存登記」で、その後の所有権の移転(売買など)の際には「所有権移転登記」が行われます。

所有権保存登記の主な目的は以下の通りです:

- 建物の所有権を公示し、第三者に対抗できるようにする

- 建物の所在、構造、床面積などの基本情報を公的に記録する

- 将来の不動産取引や相続をスムーズに行えるようにする

- 住宅ローンなどの担保設定(抵当権設定)の前提となる

滋賀県内でも、琵琶湖周辺の別荘地から大津市・草津市などの都市部まで、さまざまな建物に対する所有権保存登記が行われています。

所有権移転登記との違い

所有権保存登記と所有権移転登記は、どちらも不動産の所有権に関する登記ですが、その性質と手続きが異なります。主な違いは以下の通りです:

| 項目 | 所有権保存登記 | 所有権移転登記 |

|---|---|---|

| タイミング | 建物の新築時(初めての登記) | すでに登記されている不動産の所有者が変わる時 |

| 登記の原因 | 新築、表題登記後の保存 | 売買、贈与、相続など |

| 必要書類 | 住民票、住宅用家屋証明書など | 売買契約書、贈与証明書類など |

| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 固定資産評価額の2%(売買の場合) |

滋賀県内の特徴として、新興住宅地が多い草津市・栗東市では所有権保存登記が多く、歴史ある大津市の中心部や彦根市では所有権移転登記が多い傾向があります。

滋賀県で所有権保存登記が増加している背景

新築建物の増加傾向

滋賀県内では、以下の地域を中心に新築建物が増加しており、それに伴い所有権保存登記も増えています:

- 南部エリア(草津市、栗東市、守山市):京都・大阪へのアクセスの良さから、新興住宅地の開発が活発で、新築一戸建てやマンションが増加しています。

- 大津市郊外(瀬田、松が丘など):自然環境と交通の利便性のバランスが良い地域として人気があり、新築住宅が増えています。

- 湖東エリア(彦根市、東近江市):名神高速道路のインターチェンジ周辺を中心に、住宅開発が進んでいます。

特に2020年以降、コロナ禍での住環境の見直しにより、緑豊かな環境と適正な住宅価格が魅力の滋賀県への移住者が増加し、新築需要が高まっています。当事務所のデータによれば、所有権保存登記の依頼は2019年と比較して約25%増加しています。

未登記建物の掘り起こし

滋賀県内では、以下のような理由から、過去に建てられたものの登記されていなかった建物(未登記建物)の掘り起こしも進んでいます:

- 相続の発生:所有者の死亡に伴う相続手続きの際に、未登記建物が発見されるケースが増えています。特に農村部では、納屋や物置などの付属建物が未登記のまま放置されていることがあります。

- 不動産売却の準備:不動産を売却する際に、建物が未登記であることが判明し、急いで所有権保存登記を行うケースが増えています。

- 固定資産税の適正化:市町村の固定資産税調査により、未登記建物が発見され、所有者に登記を促すケースもあります。

- 法改正の影響:相続登記の義務化など、不動産登記に関する法改正により、所有者の登記意識が高まっています。

特に滋賀県の中山間地域(高島市や長浜市北部など)では、古くから所有されている建物の登記漏れが多く、近年になって登記が進められているケースが見られます。

所有権保存登記が必要となるケース

新築建物の完成時

新築建物が完成したタイミングで所有権保存登記が必要となります。具体的には以下のようなケースです:

- 注文住宅の完成時:自分の土地に建築会社に依頼して建てた住宅が完成した場合

- 建売住宅の購入時:建築会社が建てた住宅を購入した場合(通常は建築会社が所有権保存登記を行った後、所有権移転登記を行います)

- 分譲マンションの購入時:デベロッパーが一棟の建物として表題登記を行った後、専有部分の所有権保存登記を行います

- 店舗・事務所などの商業用建物の完成時:事業用の建物を新築した場合

滋賀県内では、草津市・栗東市の新興住宅地での注文住宅建築後や、大津市内の分譲マンション購入後に所有権保存登記の手続きが多く見られます。

未登記建物の発見時

すでに建っている建物が未登記であることが判明した場合も、所有権保存登記が必要です。主なケースは以下の通りです:

- 相続手続きの際の発見:親世代から不動産を相続する際に、建物が未登記であることが判明

- 不動産売却時の調査で発覚:売却準備で登記簿を確認したところ、建物が登記されていないことが判明

- 増改築後の未登記:大規模なリフォームや増築後に、新たな登記が必要なケース

- 古い建物の再調査:昔建てた物置や車庫などが正式に登記されていなかったケース

滋賀県の琵琶湖周辺の別荘地や農村部では、納屋や離れなどの付属建物が未登記のままになっているケースが多く見られます。

相続や売却を控えている場合

近い将来、相続や売却が予想される場合も、事前に所有権保存登記を済ませておくことが重要です:

- 高齢の所有者がいる場合:相続発生後の手続きを簡略化するため、事前に登記を完了しておく

- 不動産売却を検討している場合:スムーズな売却のために、事前に登記関係を整理しておく

- 担保設定(住宅ローンなど)を予定している場合:抵当権設定には所有権保存登記が前提となる

- 共有名義に変更する予定がある場合:所有権保存登記後でないと共有持分の設定ができない

特に滋賀県内でも高齢化が進む地域(長浜市、高島市など)では、相続対策として所有権保存登記を進めるケースが増えています。

所有権保存登記をしないリスク

法的保護の弱さ

所有権保存登記をしないままでいると、以下のような法的リスクがあります:

- 第三者対抗力の欠如:登記がないと、万が一トラブルが発生した場合に、自分が所有者であることを第三者に主張できません。

- 不法占拠などへの脆弱性:特に長期間不在にする別荘などでは、登記がないと不法占拠された場合の立証が難しくなります。

- 境界トラブルの解決困難:建物の正確な位置や範囲が公的に記録されていないため、隣地との境界トラブルの際に不利になる可能性があります。

- 行政手続きの制約:各種補助金申請や行政サービスの利用に登記が必要なケースがあります。

滋賀県内でも、特に琵琶湖周辺の別荘地や市街地に隣接する農地からの転用地などで、未登記による権利関係のトラブルが報告されています。

将来の取引における障害

所有権保存登記をしないままでいると、将来の不動産取引に以下のような障害が生じる可能性があります:

- 売却時の手続き複雑化:未登記建物を売却する場合、買主が安心して購入できるよう、急いで登記手続きを行う必要があります。

- 担保設定の困難:住宅ローンの借り換えや資金調達のための担保設定ができません。

- 相続手続きの複雑化:所有者が死亡した場合、相続人が登記を行う必要があり、手続きがより複雑になります。

- 鑑定評価の低下:正式に登記されていない建物は、不動産鑑定評価において適正に評価されない可能性があります。

大津市や草津市などの不動産価値の高い地域では、売却時に未登記であることが判明し、取引が遅延するケースが増えています。

実際のトラブル事例

事例1:相続トラブル(大津市)

親が建てた離れが未登記のまま相続が発生。兄弟間で「誰の所有か」をめぐって争いになり、最終的に調停で解決するまでに1年以上かかりました。

事例2:売買トラブル(草津市)

不動産売買契約後に建物が未登記であることが判明。急いで登記手続きを行おうとしたところ、建築確認申請書類が見つからず、手続きが大幅に遅延し、買主から契約解除を求められるトラブルになりました。

事例3:災害復旧支援の遅延(高島市)

豪雨で被害を受けた倉庫が未登記だったため、公的な災害復旧支援の申請ができず、支援金受取りが大幅に遅れました。

事例4:固定資産税の遡及課税(彦根市)

10年前に建てた車庫が未登記で、固定資産税台帳にも記載されていませんでした。市の調査で発覚し、過去5年分の固定資産税を一度に支払うことになりました。

所有権保存登記の手続き方法

必要書類の準備(建築確認通知書、検査済証など)

所有権保存登記に必要な主な書類は以下の通りです:

- 所有権保存登記申請書

- 所有者の住民票

- 登録免許税納付用の収入印紙

- 固定資産税評価証明書または固定資産税課税明細書

- 場合によっては軽減措置適用のための証明書(住宅用家屋証明書 など)

申請書の作成方法

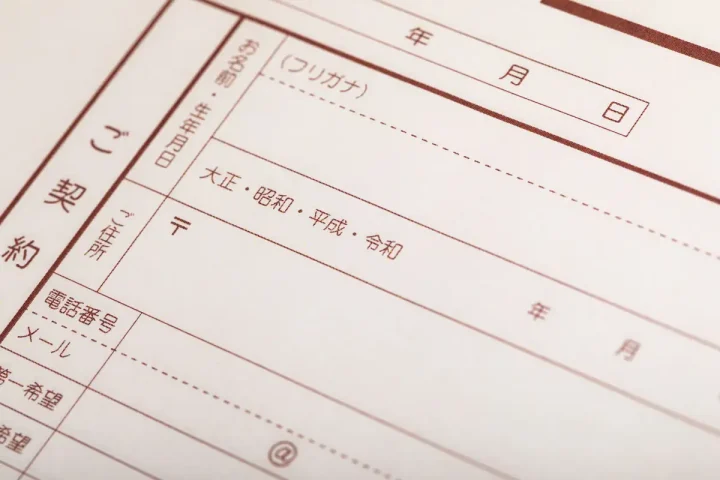

所有権保存登記の申請書には、以下の情報を記載する必要があります:

- 申請人情報:氏名、住所、生年月日、メールアドレス、電話番号

- 建物の表示:所在地、種類(居宅、店舗等)、構造、床面積

- 登記の目的:「所有権保存」

- 課税価格:固定資産評価額から計算

- 適用条文:不動産登記法74条1項1号から2項のどの条文を適用するかの選択

- 添付書類の一覧

申請書の様式は法務局のウェブサイトからダウンロードできます。記入例も公開されていますので、参考にするとよいでしょう。

滋賀県内の法務局(大津地方法務局、彦根支局、長浜支局、甲賀支局など)では、窓口で申請書の書き方相談も行っています。初めての方は利用するとよいでしょう。

法務局での手続き

準備した書類を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

申請方法は以下の2種類があります:

- 窓口申請:法務局の窓口に直接出向いて書類を提出

- オンライン申請:電子証明書を用いてインターネットで申請(主に司法書士が代行)

登記申請後、審査を経て登記が完了すると、登記識別情報が交付されます。通常、書類に不備がなければ1〜2週間程度で登記が完了します。

実務上のポイント

滋賀県内の法務局は比較的混雑が少なく、スムーズに手続きができることが多いですが、年度末(3月)や連休前後は混雑することがあります。また、大津地方法務局は比較的審査が厳格なため、書類準備は慎重に行いましょう。

登記にかかる費用

登録免許税の計算方法

所有権保存登記にかかる登録免許税は、建物の固定資産評価額に税率を掛けて計算します。

登録免許税 = 固定資産評価額 × 0.4%

例えば、固定資産評価額が2,000万円の建物の場合:

2,000万円 × 0.4% = 8万円

ただし、新築住宅で一定の要件(床面積50㎡以上など)を満たす場合、軽減措置が適用され、税率が0.15%になることがあります。この場合:

2,000万円 × 0.15% = 3万円

住宅用家屋の登録免許税軽減措置の要件

- 床面積50㎡以上240㎡以下の居住用家屋

- 新築から1年以内の建物

- その他要件を満たすこと

※軽減措置の適用には「住宅用家屋証明書」が必要です(市区町村役場で取得)

評価額の算出方法

固定資産評価額が未定の場合、新築建物課税標準価格認定基準表と経年減価補正率表から評価額を算出します。例えば大津地方法務局管内では、木造住宅の場合1平方メートルあたり95,000円などの単価が設定されています。

計算例

例1: 新築の木造居宅(床面積100㎡)の場合

- 基準単価: 95,000円/㎡

- 床面積: 100㎡

- 経過年数: 新築(1年未満)

- 経年減点補正率: 1.00

- 評価額計算: 95,000円 × 100㎡ × 1.00 = 9,500,000円

- 登録免許税(0.4%): 38,000円

- 軽減税率適用時(0.15%): 14,250円

司法書士に依頼する場合の費用相場

司法書士に所有権保存登記を依頼する場合の費用相場は以下の通りです:

- 基本報酬:30,000円〜50,000円程度(税抜)

- 複雑なケース(構造が複雑で法務局と事前協議が必要な場合など):追加5,000円〜20,000円程度

- その他実費:登録免許税、郵送料、交通費など

滋賀県内の司法書士事務所での相場は上記の範囲ですが、事務所によって料金体系が異なりますので、複数の事務所から見積もりを取ることをおすすめします。

自分で手続きする場合のステップバイステップガイド

事前準備から申請まで

所有権保存登記を自分で行う場合の手順は以下の通りです:

- 必要書類の確認と収集

- 建築確認通知書、検査済証の準備(建築会社や行政機関から入手)

- 建物の所在図、各階平面図の準備(建築会社から入手または自分で作成)

- 住民票、住宅用家屋証明書の取得(市区町村役場で取得)

- 評価額の確認

- 市町村の資産税課で固定資産評価証明書を取得

- 評価額が未定の場合は、新築建物課税標準価格認定基準表と経年減価補正率表などから算出

- 登録免許税の計算

- 評価額に税率(0.4%または軽減税率0.15%)を掛けて算出

- 収入印紙を購入(法務局、郵便局などで購入可能)

- 申請書の作成

- 法務局のウェブサイトから様式をダウンロード

- 必要事項を記入(建物の所在、構造、床面積、申請人情報など)

- 法務局への申請

- 管轄の法務局に書類を提出

- 窓口で内容確認と必要に応じて修正

- 登記申請の受付と手続き開始

- 登記完了の確認

- 1〜2週間後に法務局に問い合わせ

- 登記識別情報の受領

- 必要に応じて登記事項証明書の取得

よくある質問と回答

Q1: 所有権保存登記の期限はありますか?

A: 法律上の期限はありませんが、建物完成後できるだけ早く行うことをおすすめします。登記がないと、将来の取引や担保設定などに支障をきたす可能性があります。

Q2: 建築確認通知書や検査済証を紛失した場合はどうすればよいですか?

A: 建築主事や指定確認検査機関で写しを取得できる場合があります。取得できない場合は、建築士による建物調査報告書などの代替書類で対応することも可能です。詳しくは管轄の法務局に相談してください。

Q3: マンションの一室を購入した場合も所有権保存登記が必要ですか?

A: マンションの場合、通常は建物全体について開発業者が表題登記を行い、各部屋については所有権保存登記を行います。購入者が直接所有権保存登記を行います。

司法書士の活用と費用対効果

司法書士の役割

所有権保存登記において司法書士が果たす主な役割は以下の通りです:

- 専門的アドバイス:建物の状況に応じた最適な登記方法のアドバイス

- 書類作成と確認:申請書類の作成と必要書類の確認

- 登録免許税の正確な計算:評価額に基づく税額の計算と軽減措置の適用判断

- 法務局との連携:申請前の事前相談や申請後のフォローアップ

- トラブル対応:書類不備や特殊事例への対応

特に滋賀県内では、地域特性や法務局ごとの対応の違いを熟知した地元の司法書士が、スムーズな手続きをサポートします。

弁護士、土地家屋調査士との連携

複雑なケースでは、司法書士と弁護士、土地家屋調査士が連携して対応することがあります:

- 権利関係が複雑な場合:共有建物や借地上の建物など、権利関係が複雑な場合

- 紛争を伴う場合:建物の所有権について争いがある場合

- 法的判断が必要な場合:建物の法的位置づけが不明確な場合

- 相続絡みの複雑なケース:相続人間で権利関係に争いがある場合

- 表題登記がない場合:建物の表題登記がされていない場合

- 表題登記が現況と合致しない場合:建築後、増築改築等がされている場合

当事務所では、必要に応じて弁護士、土地家屋調査士と連携し、総合的なリーガルサービスを提供しています。特に古い町並みがある地域では、歴史的建造物、隣地所有者との権利関係の整理などで弁護士、土地家屋調査士との連携ケースがあります。

事前相談の重要性

所有権保存登記を行う前に司法書士に相談することの重要性と利点は以下の通りです:

- 適切な登記方法の確認:建物の状況に最適な登記方法のアドバイスを受けられます

- 必要書類の事前確認:無駄な書類収集の手間を省けます

- コストと時間の見積もり:登記にかかる費用と期間の見通しが立ちます

- 潜在的な問題の早期発見:登記手続き上の潜在的な問題を事前に把握できます

- 総合的なアドバイス:登記だけでなく、不動産管理全般についてのアドバイスを受けられます

当事務所では初回相談を無料で承っており、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。事前相談により、多くのお客様が不要な手間やコストを削減できています。

まとめ:滋賀県で所有権保存登記を成功させるためのポイント

事前の検討事項

所有権保存登記を成功させるために、事前に検討すべきポイントは以下の通りです:

- 住宅用家屋証明書の取得の可否:構造、床面積、建築時期などから登録免許税の減税のための書類が取得できるかどうかの確認

- 必要書類の有無確認:建築確認通知書、検査済証などの重要書類の所在確認

- 登記費用の見積もり:登録免許税や専門家報酬など、必要な費用の概算

- 登記のタイミング:新築完成直後か、売却・相続前かなど、最適なタイミングの検討

- 専門家の必要性判断:自分で行うか専門家に依頼するかの判断

契約書・取り決め作成のチェックリスト

共有建物や特殊な権利関係がある場合、以下のような取り決めを明確にしておくことをおすすめします:

- 共有者間の持分割合:登記上の持分割合を明確に決定

- 建物の維持管理責任:修繕費用の負担方法や決定プロセス

- 将来の売却や相続の方針:共有者の一人が売却を希望する場合の対応方針

- 共有物分割の方針:将来的に共有関係を解消する場合の方針

- 固定資産税などの費用負担:税金や保険料などの負担方法

これらの取り決めは、口頭ではなく書面で残しておくことが重要です。特に大津市や草津市などの不動産価値が高い地域では、将来のトラブル防止のために詳細な取り決めが推奨されます。

将来を見据えた対策

所有権保存登記後も、将来を見据えた以下の対策を検討することをおすすめします:

- 定期的な登記情報の確認:登記事項証明書を取得して情報の正確性を確認

- 建物の増改築時の登記対応:大規模なリフォームや増築後は変更登記を検討

- 相続対策:将来の相続をスムーズに進めるための遺言や生前贈与の検討

- 災害対策:地震や水害などの自然災害に備えた保険加入と登記書類の保管

- 不動産管理計画:長期的な視点での不動産の維持管理・活用計画の策定

滋賀県は琵琶湖周辺の水害リスクや地震リスクもある地域です。特に大津市南部や草津市などでは、災害対策も含めた総合的な不動産管理を検討することが重要です。

滋賀県内の所有権保存登記サポート

司法書士・行政書士和田正俊事務所では、滋賀県全域の所有権保存登記をサポートしています。大津市を拠点に、草津市、彦根市、長浜市など県内各地の不動産登記に対応しています。

特に以下のようなサービスを提供しています:

- 初回相談無料:所有権保存登記に関するご質問や不安点を無料でご相談いただけます。

- 書類取得代行サービス:住宅用家屋証明書などの役所からの書類取得を代行します。

- 出張対応:滋賀県内であれば、ご自宅や現地への出張相談も可能です。

- 土日祝日対応:平日にお時間が取れない方のために、事前予約で土日祝日も対応しています。

滋賀県内で新築建物をお持ちの方、未登記建物の登記をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。専門的な知識と豊富な経験で、スムーズな所有権保存登記をサポートいたします。

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所

【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

【電話番号】 077-574-7772

【営業時間】 9:00~17:00

【定休日】 日・土・祝

■■□―――――――――――――――――――□■■

※記事の内容は2025年現在の法令に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は当事務所までお問い合わせください。

不動産に関連する記事

【2月スタートが鍵】春の引越しを叶える!不動産売買手続き、なぜ今から?

2026年2月6日

確定申告前にチェック!贈与で取得した不動産の税務処理

2026年2月2日

【2026年最新版】夢のマイホームで後悔しない!司法書士が教える登記の重要性

2026年1月19日