戸籍・住民票の事前登録型通知制度 - 個人情報を守るための重要な仕組み

現代社会において、個人情報の保護はますます重要な課題となっています。特に、戸籍や住民票といった個人情報は、相続手続きや各種行政手続きにおいて頻繁に利用されるため、その管理には細心の注意が必要です。そこで注目されているのが「事前登録型通知制度」です。この制度は、戸籍や住民票の不正請求や不正取得を防ぐために導入されました。本記事では、この制度の概要や利用方法、そしてその重要性について詳しく解説します。

本記事のポイント:

- 事前登録型通知制度とは何か

- 制度が導入された背景と目的

- 通知制度の利用方法と手続き

- 相続手続きにおける司法書士の役割

- 個人情報保護の重要性

事前登録型通知制度の概要

事前登録型通知制度とは、市区町村役場に事前に登録することで、自分の戸籍や住民票が第三者に請求・交付された際に、その事実を通知してもらえる仕組みです。この制度により、自分の個人情報がいつ、どのように利用されたかを把握することができます。

制度導入の背景

戸籍や住民票には、氏名、生年月日、住所、家族構成など、プライバシー性の高い情報が記載されています。これらの情報は、相続手続きや裁判手続きなど、正当な理由がある場合に限り、第三者が取得することが法律で認められています。しかし、不正な目的での請求や情報漏洩のリスクも存在します。

近年、個人情報保護への意識が高まる中で、「自分の情報が誰にどのように利用されているか知りたい」という市民の声に応える形で、この制度が全国の自治体で導入されるようになりました。

司法書士や弁護士の役割

司法書士や弁護士は、相続手続きなどの業務において、依頼者やその親族の戸籍や住民票を職務上の請求で取得することがあります。これは、国から特別に認められた制度であり、依頼された業務の範囲内で法律に基づいて行われます。しかし、依頼者の中には「自分の戸籍や住民票を勝手に見られたくない」「見られたときは教えてほしい」といったプライバシーの保護を求める声もあります。そこで導入されたのが、事前登録型通知制度です。

職務上請求とは:

司法書士や弁護士などの資格者が、業務上必要な場合に、本人の委任状なしで戸籍や住民票を請求できる制度です。相続手続きや不動産登記、裁判手続きなどにおいて利用されます。この制度は厳格に管理されており、不正利用には罰則が設けられています。

不正請求・不正取得の抑止

この制度は、市区町村役場に事前に登録することで、自分の戸籍や住民票が請求・交付された際に通知を受け取ることができる仕組みです。これにより、不正請求や不正取得を抑止することが目的とされています。通知内容は市区町村によって異なりますが、一般的には以下の情報が含まれます。

- 証明書の交付年月日

- 交付した証明書の種別と交付枚数

- 交付請求者の種別(本人の代理人または第三者)

ただし、通知書には請求者の氏名や住所は記載されません。これは請求者のプライバシーも考慮した措置です。

通知制度の限界:

この制度は、不正請求を「事後的に知ることができる」仕組みであり、不正請求そのものを「事前に防ぐ」ものではありません。通知を受け取った後、不審な請求だと思われる場合は、市区町村の窓口に問い合わせることが重要です。また、すべての市区町村でこの制度が導入されているわけではないため、お住まいの地域での実施状況を確認する必要があります。

事前登録型通知制度の利用方法

簡単な手続きで登録可能

この制度を利用するための手続きは非常に簡単です。市役所の窓口に備え付けられている書類に必要事項を記入し、提出するだけで登録が完了します。一度登録すれば、転籍や死亡、別の戸籍に移るまで通知が継続されます。自らのプライバシーを守りたいと考える方は、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

STEP 1: 申請書の入手

お住まいの市区町村の窓口で、「戸籍等証明書交付事実の通知申出書」または「住民票の写し等の交付事実の通知申出書」を入手します。自治体によっては、公式ウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。

STEP 2: 申請書の記入

申請書に氏名、住所、生年月日、連絡先などの必要事項を記入します。通知を希望する証明書の種類(戸籍謄本、住民票の写しなど)も選択します。

STEP 3: 本人確認書類の準備

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、本人確認ができる書類を用意します。

STEP 4: 窓口での申請

記入した申請書と本人確認書類を持って市区町村の窓口に提出します。手数料は通常無料です。登録が完了すると、証明書が交付された際に登録した住所に通知が送られます。

登録の効果と期間:

- 通知の内容:証明書が交付された日時、証明書の種類、枚数、請求者の種別(第三者か代理人か)などが通知されます。

- 通知の方法:通常は郵送で通知されますが、自治体によってはメールなどの方法もあります。

- 登録の有効期間:基本的に無期限ですが、転籍や死亡、戸籍から除籍された場合などは自動的に登録が終了します。

- 解除方法:登録を解除したい場合は、同様に窓口で「通知申出取消届」を提出します。

相続手続きにおける司法書士の役割

相続手続きでお困りの方へ

相続手続きは複雑で、多くの書類や手続きが必要です。滋賀や京都で相続手続きに関する相談をお考えの方は、ぜひ司法書士にお問い合わせください。司法書士は、遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関する幅広いサポートを提供しています。

相続財産の調査

被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するため、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など、様々な財産の調査をサポートします。

遺産分割協議のサポート

相続人間で円滑に遺産分割を行うため、法的知識に基づいた助言や遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続登記手続き

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類の収集から、法務局への申請手続きまで一貫してサポートします。

遺言書の作成・執行

法的に有効な遺言書の作成アドバイスや、遺言執行者としての業務も行います。

司法書士の専門知識を活用

司法書士は、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。彼らは、相続財産の調査や遺言書の作成、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識を活かして依頼者をサポートします。相続手続きでお困りの方は、司法書士の専門知識を活用することで、スムーズに手続きを進めることができます。

司法書士に相談するメリット:

- 専門的な法律知識:相続法や不動産登記法などの専門知識に基づいたアドバイスが受けられます。

- 手続きの円滑化:複雑な書類作成や役所での手続きを代行してもらえるため、時間と労力を節約できます。

- トラブル防止:相続人間のトラブルを未然に防ぐための適切なアドバイスを受けられます。

- 費用の明確さ:相談内容に応じた費用が明確に提示されるため、安心して相談できます。

まとめ

戸籍や住民票の事前登録型通知制度は、個人情報の不正請求や不正取得を防ぐための有効な手段です。プライバシーを守りたいと考える方は、この制度を利用することで安心感を得ることができます。また、相続手続きにおいては、司法書士の専門知識を活用することで、複雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。滋賀や京都で相続手続きにお困りの方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

このブログ記事が、皆様のプライバシー保護や相続手続きに関する理解を深める一助となれば幸いです。

相続手続き・遺産分割・遺言でお困りの方へ

滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

相続に関するご相談は、お電話またはメールにて「相続について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

相続についてのページ

各種手続きガイドに関連する記事

司法書士に依頼する委任状の正しい書き方|記載例とよくある質問完全ガイド

2025年12月2日

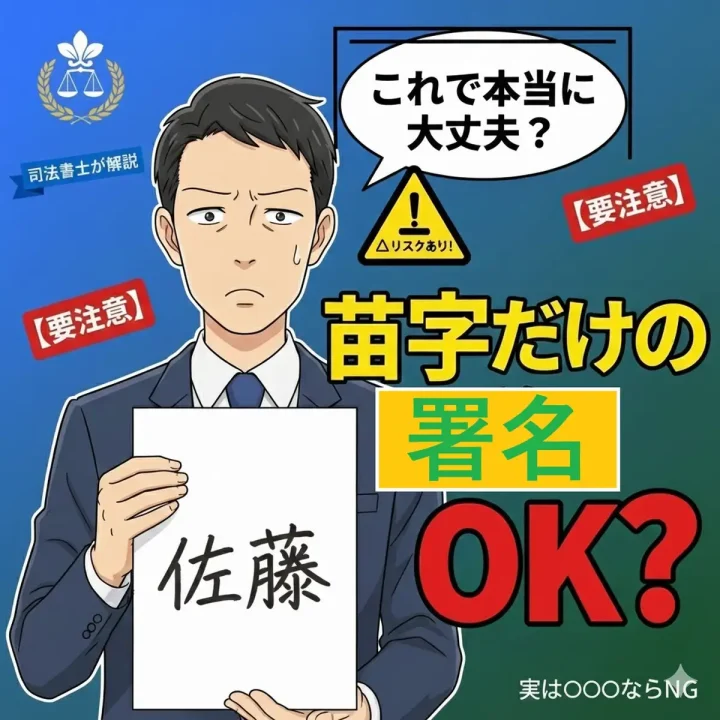

【注意】署名は"氏名"全部が鉄則?名字/下の名前だけで有効なケース・無効な場面

2025年6月6日