年金担保貸付制度の終了 - 代替支援制度と今後の選択肢

2022年4月20日をもって、独立行政法人福祉医療機構が行っていた年金担保貸付制度および労災年金担保貸付制度の新規申込み受付が終了しました。この制度は、年金を担保に金銭を借り入れることができるものでしたが、令和2年の年金制度の法律改正により、令和4年3月末で終了することとなりました。この記事では、制度終了の背景や今後の選択肢、利用可能な支援制度について詳しく解説します。

本記事のポイント:

- 年金担保貸付制度が2022年4月20日で新規受付終了

- 制度終了の背景と既存借入者への影響

- 代替となる支援制度の概要と活用方法

- 生活困窮時に利用できる相談窓口

年金担保貸付制度とは?

年金担保貸付制度は、年金受給者がその年金を担保にして資金を借り入れることができる制度です。主に生活資金や医療費、介護費用などの緊急時の資金需要に対応するために利用されてきました。制度開始以来、累計320万件、約2.9兆円(令和3年3月末時点)の利用があり、多くの年金受給者にとって重要な資金調達手段となっていました。

この制度の主な特徴は以下の通りです:

- 年金受給権を担保として貸付を行う

- 返済は年金からの天引きで行われる

- 比較的低金利で借入が可能

- 審査が比較的容易で、多くの年金受給者が利用できた

制度の利用実績

年金担保貸付制度は、特に高齢者や障害者など、一般的な金融機関からの借入が難しい方々にとって重要な資金調達手段でした。福祉医療機構の報告によると、制度開始以来の実績は以下の通りです:

- 累計貸付件数:約320万件

- 累計貸付金額:約2.9兆円

- 主な用途:生活資金、医療費、介護費用など

制度終了の背景

年金担保貸付制度の終了は、令和2年に行われた年金制度の法律改正が背景にあります。この改正は、年金の本来の目的である「老後の生活保障」をより強化するためのものであり、年金を担保にした借り入れが年金受給者の生活を圧迫する可能性があるとの懸念から、制度の見直しが行われました。

年金の本来目的との矛盾

年金は老後の生活を支えるための重要な収入源です。この年金を担保に借入を行うことで、返済期間中の生活資金が減少し、本来の目的である生活保障が十分に機能しなくなる懸念がありました。

生活困窮者支援制度の充実

近年、生活困窮者自立支援制度や生活福祉資金貸付制度など、様々な支援制度が整備されてきました。これらの制度を活用することで、年金担保貸付に頼らなくても必要な支援が受けられるようになってきています。

現在の借入者への影響

制度の新規申込みは終了しましたが、既に借入を行っている方は、従来どおりの返済を続ける必要があります。しかし、返済が困難になった場合には、条件緩和措置を受けることができる場合があります。具体的な措置については、福祉医療機構に相談することが推奨されます。

返済継続

既存の借入者は、契約時の条件に基づいて返済を継続します。年金からの天引きによる返済は、契約満了まで従来通り行われます。

返済困難時の対応

返済が困難になった場合は、返済期間の延長や返済額の調整など、条件緩和措置が検討される場合があります。早めに福祉医療機構に相談することが重要です。

追加借入の不可

制度終了により、既存の借入を完済した後の再借入や追加借入はできなくなりました。今後は代替となる支援制度を検討する必要があります。

代替となる支援制度

年金担保貸付制度が終了した今、年金受給者や低所得者、障害者、高齢者世帯に対する支援はどのように行われるのでしょうか。福祉医療機構では、以下のような支援制度が引き続き運営されています。

自立相談支援

自立相談支援は、生活に困窮している方々が自立した生活を送れるようにサポートする制度です。この制度では以下のようなサポートが提供されます:

- 生活再建に向けた相談対応

- 個々の状況に合わせた支援計画の作成

- 必要な福祉サービスの紹介と連携

- 就労支援や家計改善のアドバイス

各市区町村の自立相談支援機関や生活困窮者自立支援制度の窓口で相談を受け付けています。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯を対象に、生活費や医療費、介護費用などの資金を無利子または低利子で貸し付ける制度です。主な貸付種類は以下の通りです:

- 総合支援資金:生活再建に必要な生活費等の貸付

- 福祉資金:生活費や医療費、介護サービス費用等の貸付

- 教育支援資金:子どもの高校・大学等の就学費用の貸付

- 不動産担保型生活資金:高齢者世帯の生活費の貸付

各都道府県社会福祉協議会で実施されており、市区町村の社会福祉協議会で相談・申込みができます。

支援制度の活用方法

これらの支援制度を活用するためには、まずは福祉医療機構や地域の福祉事務所に相談することが重要です。自分の状況に合った支援を受けるために、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

- 市区町村の福祉窓口への相談:まずは居住地の市区町村役場の福祉課や生活支援窓口に相談しましょう。状況を詳しく説明し、利用可能な支援制度について案内してもらいます。

- 社会福祉協議会への相談:生活福祉資金貸付制度を利用する場合は、地域の社会福祉協議会に相談します。具体的な貸付条件や申請方法について説明を受けることができます。

- 必要書類の準備:支援制度を利用するには、住民票や所得証明書、年金証書のコピーなど、各種証明書類が必要になります。事前に必要書類を確認し、準備しておくとスムーズです。

- 継続的な相談:一時的な資金援助だけでなく、長期的な生活再建に向けた支援も重要です。定期的に相談窓口を利用し、状況に応じたアドバイスを受けましょう。

まとめ

年金担保貸付制度の終了は、多くの年金受給者にとって大きな変化をもたらしました。しかし、福祉医療機構では引き続き様々な支援制度が運営されており、生活に困窮する方々をサポートしています。自立相談支援や生活福祉資金貸付制度などを活用し、必要な支援を受けることで、安心して生活を送ることができるでしょう。

制度の変更に伴い不安を感じている方や、どのような支援が受けられるか分からない方は、まずは地域の福祉窓口に相談してみることをお勧めします。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った支援制度を見つけることが大切です。

当事務所の支援について

当事務所でも、低所得者、障害者、高齢者への支援を積極的に行っています。年金担保貸付制度の終了に伴う代替策や、利用可能な福祉制度についてのアドバイスも提供しております。お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

各種手続きガイドに関連する記事

司法書士に依頼する委任状の正しい書き方|記載例とよくある質問完全ガイド

2025年12月2日

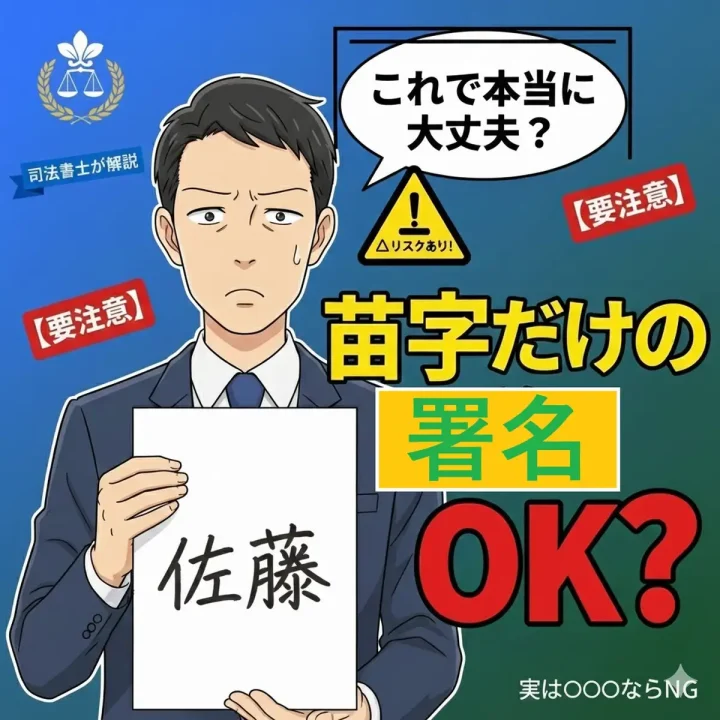

【注意】署名は"氏名"全部が鉄則?名字/下の名前だけで有効なケース・無効な場面

2025年6月6日