最終更新日:2025年11月27日

日本の司法手続きがデジタル化へ!民事訴訟手続の未来とは?

近年、あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションが進む中、日本の司法制度にも大きな変革の波が押し寄せています。令和6年12月5日、最高裁判所事務総局から日本司法書士会連合会に向けて民事訴訟手続のデジタル化に関する重要な通知が発表されました。今回はその内容と、司法手続きの未来像についてご紹介します。

デジタル化の主なポイント:

- 令和8年5月までに民事訴訟手続のデジタル化が本格実施

- 「TreeeS」と「mints」という新システムの導入

- 書類提出や訴訟記録の閲覧がオンラインで可能に

- 司法アクセスの向上と手続きの効率化を実現

デジタル化の背景

日本の司法制度は長年、紙ベースの手続きが主流でした。裁判所への出廷、書面の提出、記録の閲覧など、多くの手続きが物理的な移動と紙の書類を前提としていました。しかし、社会全体のデジタル化の流れと、特にコロナ禍を契機としたリモート対応の必要性から、司法手続きのデジタル化が急速に進められることになりました。

また、司法アクセスの向上も重要な背景です。地方在住者や障害をお持ちの方、多忙なビジネスパーソンなど、物理的に裁判所に足を運ぶことが難しい方々にとって、オンラインでの手続きが可能になることは、司法サービスの利用しやすさを大きく向上させます。

TreeeSとmintsの導入

今回の通知で注目すべきは、2つの新システムの導入です:

TreeeS(民事訴訟手続等IT化システム)

- 令和8年5月までに施行される改正民事訴訟法に対応

- 電子申立てや事件記録の電子化を実現

- 裁判所での事件管理や記録管理を電子化

- 当事者や代理人が訴訟記録をオンラインで閲覧可能に

mints(民事裁判書類電子提出システム)

- すでに一部運用が開始されているシステム

- 裁判所への書類提出をオンラインで実現

- PDFなどの電子ファイルでの提出が可能

- 現行法下での暫定的なシステムとしての役割

これらのシステムが連携することで、訴状の提出から判決に至るまでの民事訴訟プロセス全体がデジタル化されます。

デジタル化のメリット

時間と労力の削減

裁判所への移動や窓口での待ち時間が不要になり、書類提出や記録閲覧がいつでもどこからでも可能になります。特に地方在住者や多忙な企業関係者にとって大きなメリットとなります。

コスト削減

紙の書類や郵送費、交通費などの削減が可能になります。また、保管スペースも不要になるため、裁判所や法律事務所の運営コストも削減できます。

手続きの透明性向上

電子化により、事件の進行状況が可視化され、当事者が常に最新の状況を確認できるようになります。また、情報検索も容易になるため、類似事例の参照なども効率化されます。

環境への貢献

紙の使用量が大幅に削減されることで、森林資源の保護に貢献します。また、移動の減少によりCO2排出量も削減され、環境負荷の低減につながります。

法律実務家への影響と対応

新システムへの適応

司法書士や弁護士は、TreeeSやmintsといった新システムの操作方法を習得する必要があります。デジタルツールの活用能力が、法律実務家の基本スキルとなっていくでしょう。

業務範囲の変化

書類作成や提出代行といった従来の業務内容が変化し、電子データ管理やオンライン手続きのサポートなど、新たな専門性が求められるようになります。

情報セキュリティの重要性

電子化に伴い、情報セキュリティの確保がより重要になります。クライアント情報の保護や、なりすまし防止のための対策が必須となります。

クライアントへの支援強化

デジタルに不慣れなクライアントへのサポートが新たな価値提供となります。システムの使い方説明や、電子署名の補助など、デジタル化時代の新たなサービスが生まれるでしょう。

課題と解決の方向性

デジタル化にはメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します:

- デジタルデバイド:高齢者やデジタル機器に不慣れな方々が取り残されないよう、サポート体制の構築が必要です。

- 情報セキュリティ:個人情報や機密情報の保護に関する厳格な対策が求められます。

- 法的有効性の担保:電子署名や本人確認の方法など、デジタル環境での法的有効性を確保する仕組みが重要です。

- システムの安定性:24時間365日安定して利用できるシステム基盤の構築が不可欠です。

これらの課題に対しては、段階的な導入や丁寧な周知、サポート体制の充実などが解決策として検討されています。

今後の展望

令和8年5月の本格実施に向けて、今後は以下のような展開が予想されます:

- 民事訴訟以外の裁判手続き(家事事件、行政事件など)へのデジタル化拡大

- AIを活用した法的分析や判例検索など、より高度なデジタルサービスの導入

- オンライン口頭弁論やリモート証人尋問など、遠隔での裁判手続きの拡充

- ブロックチェーン技術を活用した、より安全な法的文書管理システムの開発

これらの変革により、日本の司法制度はより開かれた、アクセスしやすいものへと進化していくでしょう。

まとめ:デジタル時代の司法手続き

民事訴訟手続のデジタル化は、単なる手続きの電子化にとどまらず、司法制度全体のあり方を変える大きな変革です。時間とコストの削減、アクセシビリティの向上、環境負荷の軽減など、多くのメリットがある一方で、デジタルデバイドの解消や情報セキュリティの確保といった課題にも取り組む必要があります。

私たち司法書士も、この変革の波に乗り遅れることなく、新しい技術やシステムに積極的に対応し、より良いリーガルサービスを提供していくことが求められています。デジタル化は手段であって目的ではありません。最終的には、より公正で効率的な司法制度の実現に向けて、私たちも貢献していきたいと考えています。

民事訴訟手続のデジタル化に関するご相談

TreeeSやmintsの利用方法、電子申立ての方法など、司法手続きのデジタル化に関するご質問やご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。デジタル時代の法的サポートを提供いたします。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?

相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。

当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。

✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!

✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。

✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。

▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!

◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。

◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。

◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。

◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号

- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号

- 滋賀県行政書士会所属

登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属

会員番号 第6509213号

後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士

- 近畿司法書士会連合会災害相談員

各種手続きガイドに関連する記事

司法書士に依頼する委任状の正しい書き方|記載例とよくある質問完全ガイド

2025年12月2日

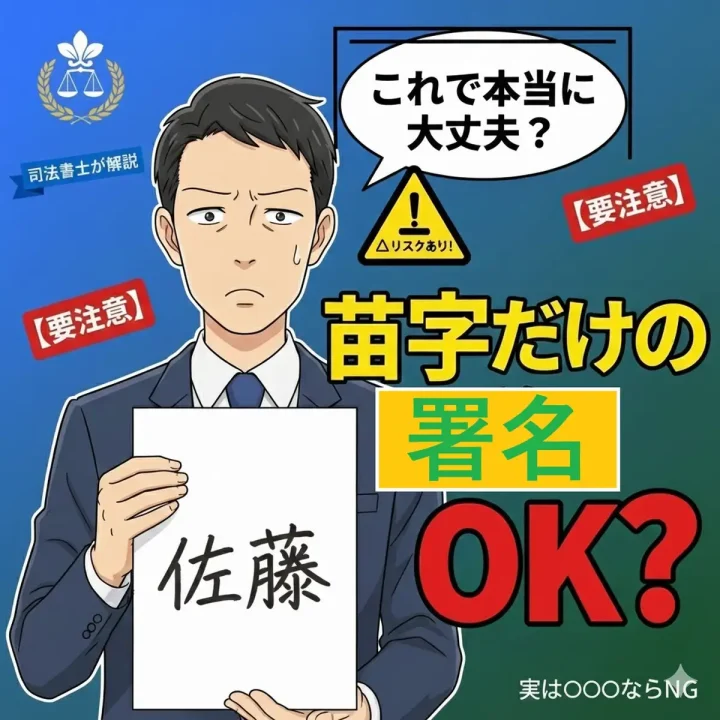

【注意】署名は"氏名"全部が鉄則?名字/下の名前だけで有効なケース・無効な場面

2025年6月6日