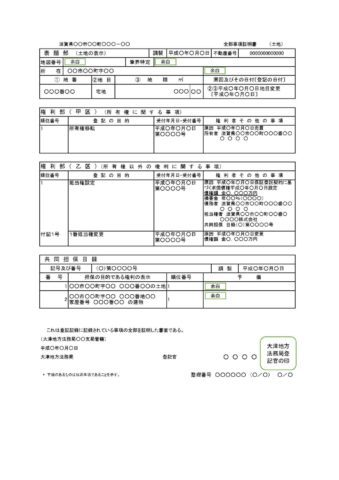

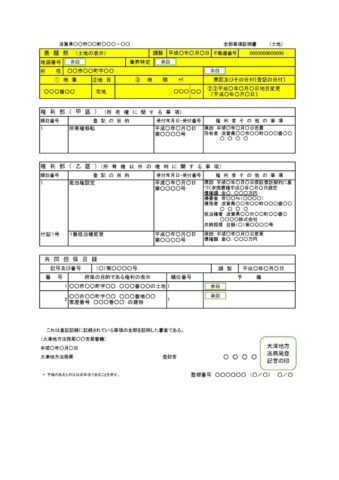

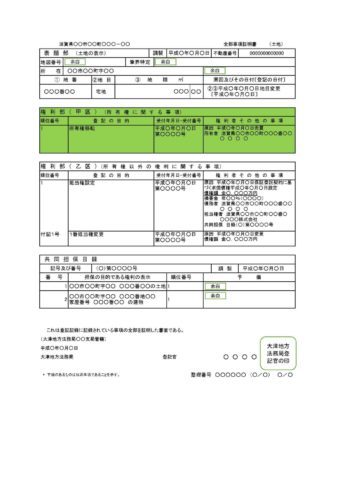

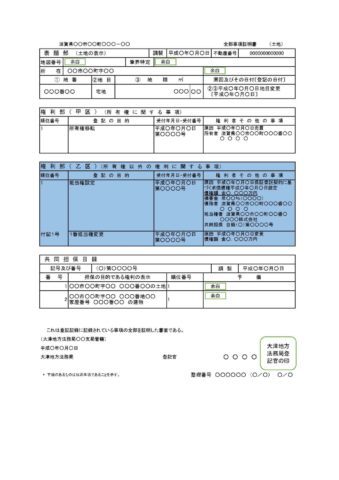

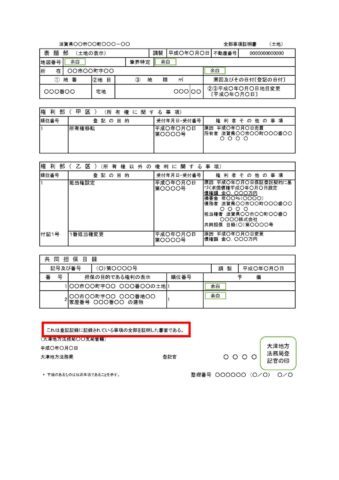

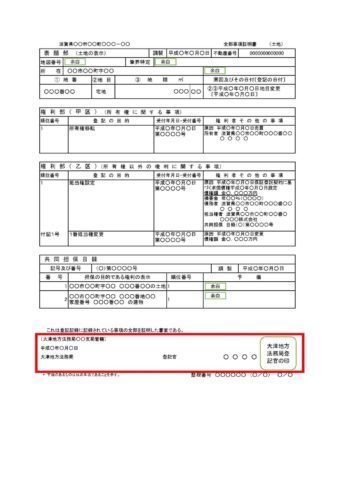

不動産の登記事項証明書は、大きく分けて「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つのセクションで構成されています。それぞれが不動産に関する異なる情報を提供しており、この3つを理解することが登記事項証明書を読み解く基本となります。

証明書を受け取ったとき、まず確認すべきなのは「認証文」です。証明書の種類(全部事項証明書、現在事項証明書、所有者証明書など)によって記載内容が異なるため、どのタイプの証明書かをまず確認しましょう。

また、発行日にも注意が必要です。多くの官公庁や金融機関では「発行から3ヶ月以内」などの期限を設けていることがあります。古すぎる証明書は使用できない場合があるので注意しましょう。