最終更新日:2025年11月24日

秘密証書遺言と特殊な遺言活用ガイド - あなたの思いを確実に実現する方法

遺言書には様々な種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。よく知られている自筆証書遺言や公正証書遺言に加え、「秘密証書遺言」という方式や、寄付・遺贈・信託を活用した特殊な遺言方法もあります。本記事では、これらの特殊な遺言方法の特徴と活用法、そして専門家によるサポート内容について詳しく解説します。

本記事のポイント:

- 秘密証書遺言の特徴と法的要件

- 遺産の寄付・遺贈の方法と注意点

- 信託を活用した柔軟な遺産承継の方法

- 特殊なケース(ペットの将来、奨学金設立など)への対応策

- 専門家による各種遺言作成サポートの内容

秘密証書遺言 - プライバシーを守りながら正式な遺言を残す方法

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま法的な効力を持たせることができる遺言方式です。遺言者が自筆またはワープロ等で作成した遺言書を封筒に入れ、その封を公証人と2人以上の証人の前で封印し、遺言者のものであることを証明する方法です。

この方式の最大の特徴は、遺言内容を公証人や証人に知られずに作成できる点にあります。公正証書遺言ほど費用はかかりませんが、内容の適法性までは証明されないため、無効となる可能性は自筆証書遺言と同等です。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット

- 遺言内容のプライバシーを守れる

- 本文はパソコン・ワープロで作成可能

- 公証人の関与で存在が公的に証明される

- 公正証書遺言より費用が安い

デメリット

- 内容の法的有効性は保証されない

- 紛失のリスクがある

- 相続開始後に検認手続きが必要

- 証人2名以上の手配が必要

秘密証書遺言の法的要件

秘密証書遺言が法的に有効となるためには、民法で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります:

注意点:

秘密証書遺言は、その手続きの複雑さから形式不備で無効となるリスクがあります。また、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要となります(公正証書遺言は不要)。さらに、内容自体の法的有効性については公証人もチェックしないため、内容に法的問題があれば遺言自体が無効となる可能性もあります。専門家のサポートを受けることで、これらのリスクを大幅に減らすことができます。

当事務所の秘密証書遺言作成サポート

秘密証書遺言は手続きが複雑で、要件を満たさないと無効となるリスクがあります。当事務所では、秘密証書遺言の作成から公証役場での手続き、保管まで一貫してサポートいたします:

- 秘密証書遺言の文案作成・内容検討

- ご希望をヒアリングし、法的に有効な遺言内容を提案

- 財産内容の正確な記載方法をアドバイス

- 法的問題がないか事前チェック

- 要件の事前チェックと公証役場との打ち合わせ

- 形式要件を満たしているか厳格にチェック

- 公証役場との日程・手続き調整

- 必要書類の準備サポート

- 証人の立会手配・当日サポート

- 適格な証人の紹介・手配(当事務所スタッフ等)

- 公証役場での手続き当日の立会いサポート

- 手続き全体のスムーズな進行をサポート

- 秘密証書遺言の保管や執行手続

- 安全な保管方法のアドバイス

- 保管場所・保管方法の記録管理

- 相続発生時の検認手続きや執行サポート

思いをきちんと遺すためのプロのサポートをご希望の方は、お気軽にご相談ください。

寄付・遺贈・特殊な遺言のサポート

遺産を寄付するには

遺産の一部または全部を公益団体や施設などに寄付したいというご希望は、近年増加しています。自分の財産を社会に還元したい、お世話になった施設に感謝の気持ちを表したいなど、様々な思いを遺言で実現することができます。

当事務所では、ご依頼者様の思いを実現できるよう、「遺言による寄付」についても専門的なサポートを提供しています:

相続人がいない場合の寄付

法定相続人がいない場合、遺言がなければ最終的に国庫に帰属しますが、遺言で特定の団体等に寄付することができます。寄付先の選定から手続きまで総合的にサポートします。

施設・ホームへの寄付

老人ホームや福祉施設など、お世話になった施設に感謝の気持ちを形にしたい場合、遺言による寄付が可能です。施設側との事前調整や適切な寄付方法についてアドバイスします。

寄付先の選定相談

どのような団体に寄付すべきか迷われている場合も、ご希望や理念に合った寄付先の選定をお手伝いします。公益法人・NPO・教育機関など、様々な選択肢をご提案します。

特定の団体・個人への遺贈

法定相続人以外の方(友人、内縁の妻など)に財産を遺したい場合は「遺贈」という方法を活用します。相続人の遺留分を考慮しつつ、最適な方法をアドバイスします。

遺贈と寄付の法的違い:

- 遺贈:遺言によって特定の者(受遺者)に財産を与える法律行為

- 寄付:公益目的で財産を無償提供すること(遺贈の一種として行われることが多い)

どちらも遺言で指定できますが、寄付の場合は受け入れ先の団体が存在し続けることや、団体側の受入体制が整っていることが重要です。また、相続税の優遇措置がある団体もあるため、税務面も考慮した計画が必要です。

特殊なケースにも対応する遺言信託

こんな時に遺言書作成をおすすめします

通常の遺言では対応が難しい特殊なケースでも、近年は「信託」という仕組みを活用することで柔軟な対応が可能になっています。以下のようなご希望がある場合、遺言信託のご検討をおすすめします:

✓ 先祖代々の土地を特定の孫などに継がせたい

特定の財産を特定の者に確実に引き継ぎたい場合、信託を活用することで、中間の相続でも分散せずに目的を達成できます。

✓ 認知症の配偶者の生活支援目的で財産を活用したい

判断能力が不十分な方の生活を支えるため、財産を信託し、管理と収益の活用方法を指定できます。

✓ 遺産を使った奨学金制度等を作りたい

長期にわたって特定の目的(奨学金など)のために財産を活用したい場合、信託により目的と運用方法を指定できます。

✓ 遺産を分散させず一括管理したい

財産の分散を防ぎ、一括管理しながら収益を複数の相続人に分配するなど、柔軟な仕組みを構築できます。

✓ ペットの将来に財産を残したい

法律上、ペットに直接遺贈はできませんが、信託を活用することでペットのケアに必要な資金を確保する仕組みを作れます。

これまでは難しかった「資産の一括管理」や「ペットへの配慮」なども、信託や遺言信託を活用することで柔軟に対応できるようになりました。様々なご希望に寄り添える"オーダーメイド遺言"で、最適な相続プランをご提案いたします。

信託を利用した遺言例

信託を活用した遺言は、一般的な遺言では実現が難しい柔軟な財産承継を可能にします。当事務所のブログでは、具体的な事例を紹介しています:

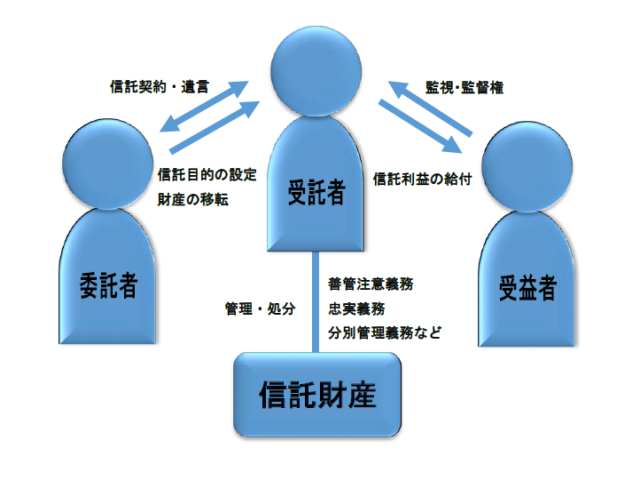

信託(民事信託)とは:

信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を移転し、特定の目的(受益者の生活費確保など)のために管理・処分してもらう仕組みです。遺言信託とは、遺言によって信託を設定するものです。

通常の相続では実現が難しい「条件付きの財産承継」や「長期にわたる特定目的のための財産管理」などが可能になります。信託法の改正により個人でも活用しやすくなりましたが、適切な設計には専門的知識が必要です。

まとめ - 多様なニーズに応える遺言のかたち

遺言書には様々な種類と活用方法があり、それぞれの状況や希望に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。秘密証書遺言は内容を秘密にしたい方に、寄付・遺贈は社会貢献や恩返しを形にしたい方に、そして信託を活用した遺言は複雑な希望や長期的な目的を持つ方に、それぞれ適した選択肢となります。

これらの特殊な遺言方法は、一般的な遺言よりも専門的な知識と経験が求められます。特に信託を活用した遺言は、適切に設計しなければ意図した効果が得られないこともあります。専門家のサポートを受けることで、確実に意思を実現する遺言書を作成することができます。

当事務所では、秘密証書遺言の作成から寄付・遺贈のアドバイス、信託を活用した特殊なケースまで、幅広い遺言ニーズに対応したサポートを提供しています。ご自身の希望や状況に合わせた最適な遺言方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

遺言・相続に関するご相談は、お電話またはメールにて「特殊な遺言について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な遺言作成や信託の設計については、当事務所までお問い合わせください。

◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。

◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。

◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。

◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号

- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号

- 滋賀県行政書士会所属

登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属

会員番号 第6509213号

後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士

- 近畿司法書士会連合会災害相談員

相続・財産管理に関連する記事

【新年の決意】エンディングノート作成で家族を守る|滋賀県民のための2026年版完全マニュアル

2025年12月31日

【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026

2025年12月26日

【実話】年賀状が届かない親族との相続問題|滋賀県で急増する『疎遠相続』の落とし穴2026

2026年1月9日