登記事項証明書の権利部(甲区)とは - 不動産の所有者を知る重要な情報

不動産取引や相続手続きで必要となる登記事項証明書。この中でも「権利部(甲区)」には、不動産の所有者に関する重要な情報が記録されています。本記事では、権利部(甲区)の基本的な見方から、記載内容の詳細な解説、実務上の注意点まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。

登記事項証明書における権利部の役割と構成

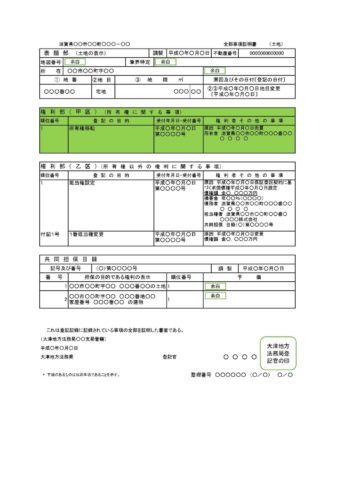

登記事項証明書は大きく分けて「表題部」と「権利部」で構成されています。表題部が不動産の物理的特徴(所在、面積など)を記載するのに対し、権利部はその不動産に対する権利関係を記録する部分です。

権利部はさらに「甲区」と「乙区」の2つに分かれています:

- 権利部(甲区):所有権に関する事項を記載

- 権利部(乙区):所有権以外の権利(抵当権、地上権など)を記載

つまり、甲区は「この不動産は誰のものか」という最も基本的な権利関係を示す部分であり、不動産取引において最初に確認すべき重要な情報が記録されています。

専門家からのアドバイス:

不動産の購入や相続手続きを行う際は、まず権利部(甲区)で現在の所有者を確認することが第一歩です。特に相続未了の不動産の場合、亡くなった方の名義のままになっていることがあるため、注意が必要です。

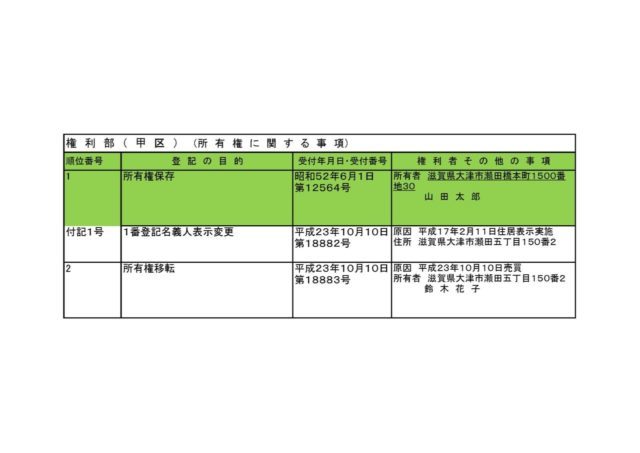

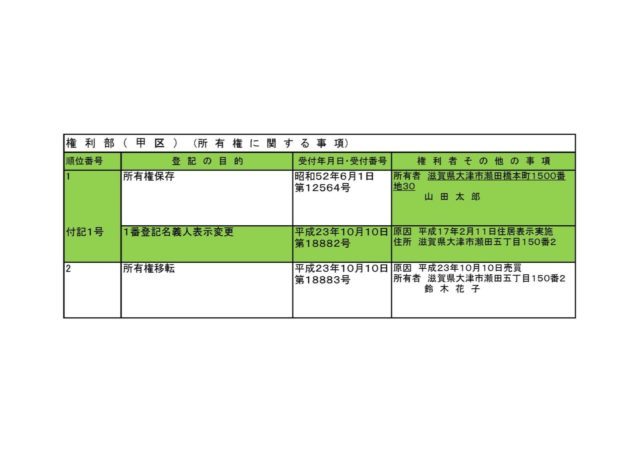

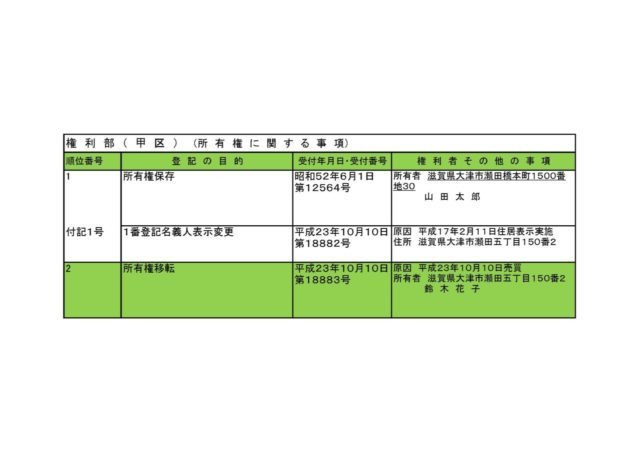

権利部(甲区)の基本構造 - 所有権に関する情報

権利部(甲区)には、不動産の所有権に関する情報が時系列順に記録されています。一般的に記載される主な情報は以下の通りです:

- 順位番号:登記の順序を示す番号(1番、2番など)

- 登記の目的:所有権保存、所有権移転など

- 受付年月日・受付番号:登記申請が受け付けられた日付と番号

- 権利者:所有者の住所と氏名(名称)

- 登記原因:所有権を取得した原因(売買、相続、贈与など)

- その日付:登記原因の発生日

これらの情報を通じて、不動産の所有権がどのように変遷してきたかを知ることができます。また、現在の所有者(最新の登記名義人)は、通常、最も新しい順位番号に記載されています。

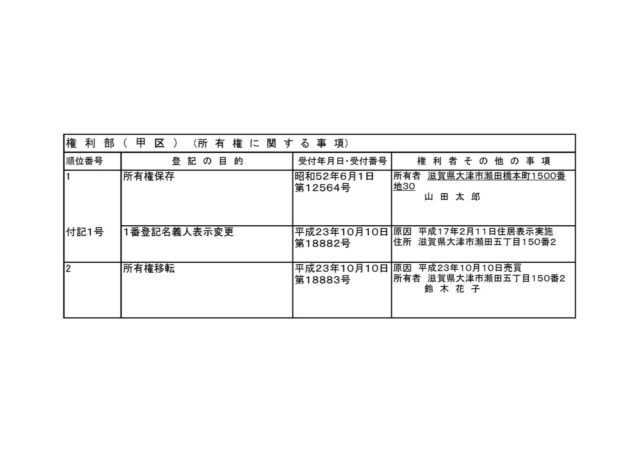

所有権保存登記 - 最初の所有権登記

権利部(甲区)の最初に登場するのが「所有権保存登記」です。これは、その不動産について初めて所有権の登記をする際に行われる登記です。

所有権保存登記は通常、以下のような場合に行われます:

- 新築建物の登記を行う場合

- 表題登記のみされていた土地に所有権を設定する場合(稀なケース)

- 国や地方公共団体から払い下げられた土地の登記を行う場合

サンプルの登記事項証明書では、順位番号「1番」で昭和52年6月1日に申請された所有権保存登記が記録されています。所有者は「山田太郎」さんで、当時の住所は「滋賀県大津市瀬田橋本町1500番地30」でした。

この所有権保存登記の時点で発行される「登記済証」(現在は「登記識別情報」)は、その不動産の最初の権利証となります。司法書士は、この登記済証の受付年月日と受付番号が登記事項証明書と一致するかを確認することで、真正な権利証であるかを判断します。

登記の順位番号について:

順位番号は、権利部(甲区・乙区それぞれ)で申請順に1番から振られていく番号です。数字が大きいほど後から申請された登記であることを示します。また、既存の登記内容を変更する場合は「付記」として記録されます(例:「付記1号」)。

所有権登記名義人の住所変更 - 付記登記の見方

所有者の住所が変更になった場合、新たな順位番号ではなく、元の登記に「付記」という形で変更内容が記録されます。これは所有者自体は変わらず、その表示(住所など)だけが変更された場合に用いられる方法です。

サンプルの登記事項証明書では、「付記1号」として平成23年10月10日に申請された「1番登記名義人表示変更」が記録されています。これは、住居表示の実施により、所有者「山田太郎」さんの住所が「滋賀県大津市瀬田橋本町1500番地30」から「滋賀県大津市瀬田五丁目150番2」に変更されたことを示しています。

住所変更の原因は平成17年2月11日の住居表示実施ですが、登記申請は平成23年10月10日まで行われませんでした。これは典型的な例で、住所変更の登記は義務ではないため、不動産の売却や相続などの機会に合わせて行われることが多いのです。

住所変更登記の重要性:

所有者の住所変更登記は法的義務ではありませんが、住所が古いままだと郵便物が届かなかったり、災害時の連絡が取れなかったりする問題が生じます。また、将来の相続手続きを円滑にするためにも、最新の住所に更新しておくことをお勧めします。

所有権移転登記 - 所有者の変更

不動産の所有者が変わる場合、「所有権移転登記」が行われます。これは売買、相続、贈与など、所有権が移る原因ごとに新たな順位番号で登記されます。

サンプルの登記事項証明書では、順位番号「2番」で平成23年10月10日に申請された所有権移転登記が記録されています。これは、「山田太郎」さんから「鈴木花子」さんへ売買により所有権が移転したことを示しています。

この登記から読み取れる重要な情報:

- 登記申請日:平成23年10月10日

- 受付番号:第18883号

- 新所有者:鈴木花子(滋賀県大津市松本一丁目85番地)

- 所有権移転の原因:売買

- 原因日付:平成23年10月10日

登記申請日と原因日付が同じであることから、売買契約締結後すぐに登記申請が行われたことがわかります。これは一般的な不動産取引では、決済日(代金支払日)と同日に登記申請を行うことが多いためです。

この所有権移転登記の際に、新所有者である「鈴木花子」さんには「登記識別情報」が通知されます。これは、以前の「登記済証(権利証)」に代わるもので、今後この不動産に関する登記を申請する際の本人確認資料となります。

その他の甲区に記載される主な登記

所有権保存登記や所有権移転登記以外にも、権利部(甲区)には様々な登記が記録されることがあります。主なものは以下の通りです:

1. 差押登記

所有者に債務不履行があった場合、債権者が裁判所の命令によって行う強制執行の一種です。差押登記がされると、所有者は自由に不動産を処分することができなくなります。

2. 仮差押登記

本格的な差押の前段階として、債権者が債権回収を確保するために行う仮の処分です。債権者が裁判で勝訴した場合に備えて、不動産を処分できないようにする効果があります。

3. 買戻特約の登記

不動産を売却する際に、一定期間内であれば売主が代金を返還して不動産を買い戻すことができる特約が付いている場合に登記されます。

4. 所有権仮登記

将来の所有権移転を保全するための仮の登記です。不動産売買の契約締結後、決済前に行われることがあります。

5. 処分禁止の仮処分

不動産の所有権について争いがある場合に、裁判所の命令によって不動産の処分を禁止する登記です。

実務上の重要ポイント:

差押や仮差押などの登記がある不動産は、通常の取引が困難になります。不動産取引の際は、権利部(甲区)にこれらの登記がないことを必ず確認しましょう。もし存在する場合は、解除の手続きが必要となり、専門家への相談が不可欠です。

権利部(甲区)を読み解く際の実務上のポイント

不動産取引や相続手続きなどで権利部(甲区)を確認する際、以下のポイントに注意することが重要です:

1. 最新の所有者を確認する

権利部(甲区)の最後(最も大きい順位番号)に記載されている所有者が、現在の登記上の所有者です。ただし、相続が発生している場合は、登記上の名義と実際の権利者が異なることがあります。

2. 共有の場合の持分を確認する

複数の所有者が記載されている場合は、各所有者の持分(例:2分の1)が記載されています。全ての持分の合計が「1」になるかを確認しましょう。

3. 所有権移転の原因を確認する

売買、相続、贈与など、所有権がどのような原因で移転してきたかを確認することで、その不動産の来歴を理解できます。特に相続や贈与の場合は、親族間での権利移転の履歴がわかります。

4. 住所変更の有無を確認する

登記名義人の住所が古いままになっていないか確認しましょう。特に相続手続きの際には、所有者の正確な住所の確認が重要です。

5. 差押などの処分制限の有無を確認する

差押や仮差押などがないかを確認します。これらの登記がある場合、不動産の自由な処分ができない可能性があります。

よくある質問と回答

不動産登記に関するサポートは当事務所にお任せください

登記事項証明書の見方や不動産登記手続きでお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。司法書士として、皆様の不動産に関する様々な手続きをサポートいたします。

当事務所でお手伝いできること

- 登記事項証明書の取得代行:必要な証明書を迅速に取得します

- 所有権移転登記:売買・相続・贈与などによる名義変更を登記します

- 住所変更登記:引っ越し後の住所変更を登記します

- 抵当権抹消登記:住宅ローン完済後の抹消手続きを代行します

- 相続登記:相続による名義変更を的確にサポートします

- その他各種不動産登記:不動産に関する様々な登記手続きに対応します

複雑な登記手続きや登記事項証明書の見方でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

不動産登記のご相談・お問い合わせはこちら

TEL: 077-574-7772(平日9:00-17:00)

不動産に関連する記事

【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド

2025年12月17日

法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く

2025年11月10日

司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A

2025年12月7日